多くの企業でDX推進の足かせとなっている「レガシーシステム」。

自社のシステムに課題を感じつつも、何から手をつければよいか分からず、具体的な一歩を踏み出せずにいる担当者の方も多いのではないでしょうか。

レガシーシステムの放置は、企業の競争力低下に直結する深刻な経営課題です。

本記事では、レガシーシステムがDXを妨げる要因を整理しながら、具体的な刷新方法、成功事例を解説します。

- レガシーシステムとDXの基本知識

- DXの取り組み状況

- トヨタ車体株式会社や株式会社LIXILなどのDX成功事例

- レガシーシステム刷新を成功させる4つのステップ

自社のシステム課題を正しく理解し、DX推進に向けた具体的なアクションプランを考えたいIT担当者や経営層の方は、ぜひ参考にしてください。

レガシーシステムとは?DX時代に企業が理解すべき理由

DXを推進するうえで、多くの企業が直面する大きな壁が「レガシーシステム」の存在です。

なぜ今、この古いシステムを正しく理解する必要があるのでしょうか。

それは、レガシーシステムが単なる技術的な問題ではなく、企業の競争力そのものを左右する経営課題だからです。

この章では、レガシーシステムの基本的な定義から、DX推進に不可欠な「モダン化」の考え方までを解説します。

レガシーシステムの定義をわかりやすく解説

経済産業省の資料によると、レガシーシステムとは、技術的・経営的な要因により、維持や改修が難しくなり、企業の成長の足かせとなっているシステムを指します。

単に古いだけでなく、ビジネス上の問題を引き起こしている状態が本質です。

| 観点 | 具体的な状態 |

| 技術観点 | ・古い技術で構成され、扱える技術者がいない・システムが複雑・肥大化し、改修が困難・設計書がなくブラックボックス化している |

| 経営観点 | ・ITが戦略的投資ではなく、単なるコストとして扱われ、十分な予算が確保されない・古い業務プロセスに縛られ、経営層が変革に消極的である |

メインフレームのような古いシステムでも、適切に運用・改修が可能であれば、必ずしもレガシーシステムとはいいません。

逆に、比較的新しいシステムでもブラックボックス化していれば「再レガシー化」する可能性があります。

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

代表的なレガシーシステムの例

代表的なレガシーシステムの例として、以下の3つが挙げられます。

これらのシステムは、導入当時は最新でしたが、時代の変化とともに企業の足かせとなっています。

| 種類 | 概要 | 課題・問題点 |

| メインフレーム | 1960年代から普及した大型コンピュータ。金融機関などで今も稼働。 | ・維持コストが高い・最新技術との連携が困難 |

| オフィスコンピュータ(オフコン) | メインフレームを小型化したシステム。1980年代に広く導入。特定業務に特化。 | 汎用性が低く、データ活用を阻害する場合がある。 |

| 古いデータベース | 古いバージョンのOracle、DB2など旧式データベース。 | データ形式が古く、最新の分析ツールとの連携が難しい。 |

上記のシステムが社内に存在する場合、DX推進の障壁となっていないか、一度見直してみる必要があるでしょう。

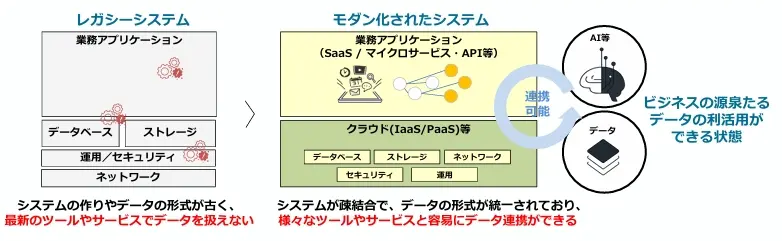

レガシーシステムのモダン化

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

レガシーシステムのモダン化(現代化)は、DX時代を生き抜くために不可欠です。

技術の移り変わりは早く、その変化に既存システムが追従しないと、保守期限切れや機能改良の停止といったリスクに直面します。

目指すべきは「枯れた技術」に固執するのではなく、ビジネスの変化に適応し、データ活用が可能な柔軟な技術、つまり「モダンな技術」を導入し、継続的にアップデートしていくことです。

モダンな技術は必ずしも最先端である必要はありません。市場で広く使われている安定した技術を採用することで、将来的な運用コストの低減や技術者確保の容易さにもつながります。

DXの定義と取り組み状況

経済産業省によると、DXとはデータとデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化を変革し、競争上の優位性を確立することです。

DXは、それ自体が目的ではなく、変革を実現するための「手段」といえます。

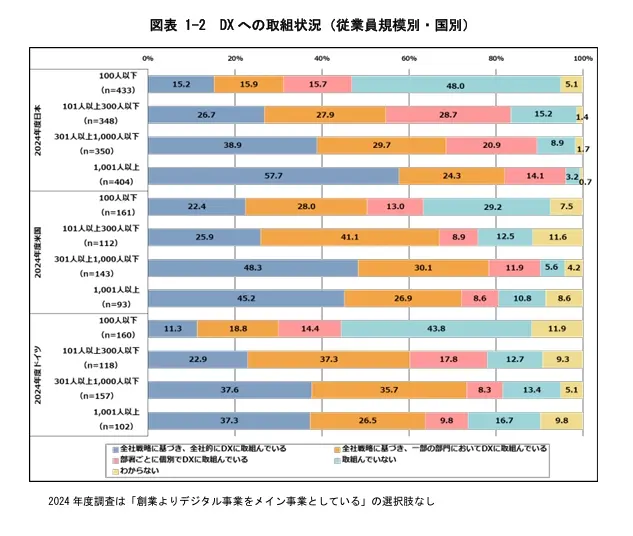

しかし、IPAの調査によれば、日本企業のDXへの取り組みは、企業規模によって大きな差があります。

従業員1,001人以上の大企業では96.1%が何らかの形でDXに取り組んでいる一方、100人以下の企業では46.8%に留まっています。

この結果から、日本では企業規模が大きいほどDXが進んでいる一方で、中小企業における取り組みの遅れが依然として大きな課題であることがわかります。

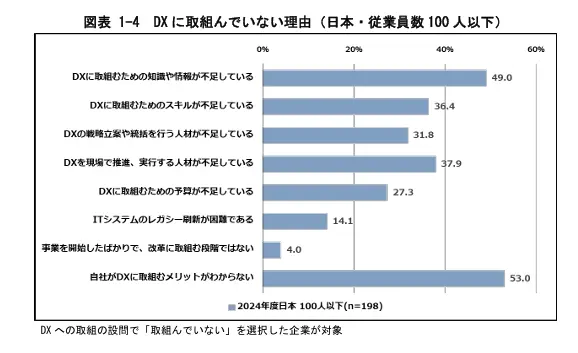

企業がDXに取り組んでいない理由

企業がDXに取り組んでいない理由は、技術的な問題だけではありません。

DXの取り組みが遅れている従業員100人以下の企業を対象にした調査では、その理由が浮き彫りになっています。

グラフの通り、DXに取り組んでいない最も大きな理由は「自社がDXに取組むメリットがわからない」(53.0%)であり、次に「DXに取組むための知識や情報が不足している」(49.0%)が続きます。

この結果は、多くの企業、特に経営層がDXの本来の価値や目的を十分に理解できていない現状を示しています。DXを成功させるには、まずそのメリットと必要性を正しく知ることが第一歩です。

DX認定制度とは

DX認定制度とは、DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度で、企業がデジタル技術によってビジネスを変革する準備ができている状態であることを国が証明するものです。

認定事業者になると、以下のようなメリットがあります。

- 自社のDXへの取り組みをPR

- 税制優遇や低利融資などの支援対象になりやすい

- IT人材からの企業認知度の向上

認定の申請には、「DX推進指標」という自己診断ツールで自社の現状や課題を把握することが求められます。これから本格的にDXに取り組む企業にとって、自社の立ち位置を確認し、公的な支援を受けるきっかけとなる制度です。

出典:IPA「DX認定制度、その前にDX推進指標で自己診断を!」

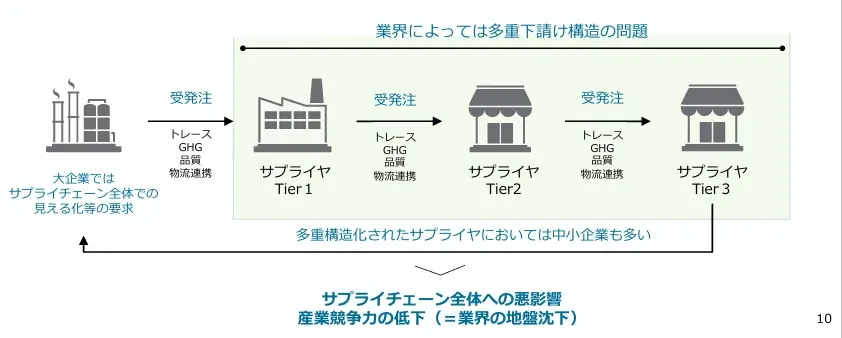

レガシーシステムやDXがサプライチェーンに与える影響

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

レガシーシステムやDXの遅れは、自社だけの問題に留まりません。

サプライチェーンでつながる取引先、ひいては業界全体の競争力にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に、日本に多い多重下請け構造では、そのリスクが高まります。

中小企業は、投資体力やIT人材の不足から、DXやレガシーシステムの刷新が進まないケースが少なくありません。サプライチェーン上の1社の遅れがボトルネックとなり、具体的には以下のような悪影響が懸念されます。

- 取引先とのデータ連携が滞る

- サプライチェーン全体の生産性が低下する

- 自社のDX推進の足かせとなる

- 業界全体の競争力が低下するリスク

このように、自社が最新システムを導入しても、受発注や品質管理のデータ連携が、取引先の古いシステムの制約でスムーズに進まないのです。

取引先が抱える様々なレガシーシステムの問題点が、自社の業務効率にまで影響を及ぼすため、この問題は最終的に業界全体の「地盤沈下」につながる危険性をはらんでいます。

レガシーシステム刷新・DX推進の成功例

ここでは、以下の4社のレガシーシステム刷新・DX推進の成功例を紹介します。

- トヨタ車体株式会社

- ヤマハ発動機株式会社

- 株式会社LIXIL

- 株式会社三菱UFJ銀行

それぞれ詳しくみていきましょう。

トヨタ車体株式会社

トヨタ車体株式会社は、ビジョン2035「ハコブ(HaCoB)」の実現に向け、モノづくりとコトづくりを結びつける全社的なDXを推進しています。

同社の特徴は、経営層のリーダーシップと、トヨタ生産方式(TPS)で培われた現場の「カイゼン力」を両輪としている点です。

「デジタル戦略委員会」が迅速な意思決定を行い、「DX座談会」で現場の知恵や気づきを吸い上げることで、全社一丸となった変革を目指しています。

具体的な戦略として、デジタル技術で「モノづくり」と「コトづくり」を結びつけ、新たなビジネスモデルの創出に取り組んでいます。

ヤマハ発動機株式会社

ヤマハ発動機株式会社は、経済産業省と東京証券取引所が選定する「DX銘柄2020」に選出されました。

評価されたのは、DX専門組織の設置、デジタル人材の活用、スマートフォンと連携するコネクテッドバイクの取り組み、グローバルな基幹システム刷新などです。

同社は「Yamaha Motor to the Next Stage」をビジョンに掲げ、「経営基盤改革」「今を強くする」「未来を創る」の3つを柱としたDXを推進。

これらを同時に進めることで、ビジネス環境の変化に対応し、持続的な成長を目指しています。

出典:YAMAHA「「デジタルトランスフォーメーション銘柄」への選定について ~DX専門組織の設置、人材活用、業務システム刷新への取り組みなどが高評価~」

株式会社LIXIL

株式会社LIXILは、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の向上を軸に、全方位でのDXを進めています。

IoT技術を搭載したミネラルウォーター提供サービス「GreenTap」や、AIでトイレ清掃を効率化する「LIXIL Toilet Cloud」など、新たなサービスを次々と開発。

社内では「LIXIL Data Platform」でデータを一元管理し、業務効率化とコスト削減を実現しています。

また、ノーコード開発ツールを全社に導入し、従業員自らが業務改善ツールを開発する「デジタルの民主化」を推進しています。

出典:LIXIL「デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み」

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社三菱UFJ銀行は「金融・デジタルプラットフォーマー」を目指し、グループ一体でのDXを加速させています。

AIを活用した高精度な融資審査システムや、オンラインビジネスマッチングサービス「Bizry」を導入し、業務の高度化と効率化を両立。

また、スタートアップ支援プログラム「MUFG Digital アクセラレータ」を通じて、ブロックチェーンなどの先端技術を積極的に取り込み、オープンイノベーションを推進しています。

BaaS(Banking as a Service)モデルの追求にも力を入れ、新たなデジタル金融サービスの創出に取り組んでいます。

出典:三菱UFJ銀行「DX」

企業が行うべきレガシーシステム対策とは

レガシーシステムからの脱却は、情報システム部門だけの課題ではありません。

経営層のリーダーシップのもと、関連部門や外部ベンダーとも連携し、全社一丸となって取り組む必要があります。企業が取るべき対策の方向性は、主に以下の3つです。

- 経営層の意識変革とITガバナンスの強化

- 情報システム部門の自律性と事業部門との連携

- ベンダー企業の変革と新たな協力関係の構築

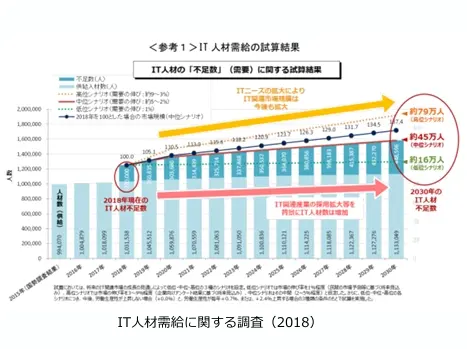

これらの対策を進める上で、全ての企業が直面する大きな課題がIT人材の不足です。ここでは、その需給ギャップの現状と対応策を見ていきましょう。

IT人材の需給ギャップへの対応

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

レガシーシステム刷新・DX推進の大きな障壁となっているのが、深刻なIT人材不足です。2025年度には、ユーザー企業のIT人材需要に対し、ベンダー企業の供給は66%の充足率に留まるとの試算もあります。

経済産業省の調査では、IT人材の不足は今後さらに拡大し、2030年には最大で約79万人に達すると予測されています。

特に、ビジネスとITの橋渡し役となるアーキテクトや、データサイエンティストといった、プロジェクトの上流工程を担う高度人材の不足が顕著です。

全般的に人材が不足する中、企業が取り組むべきは、人材の確保・育成を進めることだけではありません。同時に、AI活用や開発ツール導入など、生産性を高める代替技術を積極的に活用していく視点が不可欠です。

レガシーシステム刷新プロジェクトを成功に導くステップ

ここでは、レガシーシステム刷新プロジェクトを成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。

- 現状分析と課題の可視化

- 刷新計画の策定とスケジュールの立て方

- 段階的な移行と現場担当者の教育

- プロジェクト推進時のセキュリティ対策

それぞれ詳しくみていきましょう。

①現状分析と課題の可視化

最初のステップは、会社の「今」を正確に知ることです。この現状分析が、プロジェクト全体の成功を左右します。以下の3つの視点から、会社の課題を洗い出しましょう。

- 経営層から事業戦略や課題のヒアリング

- 業務フロー図による現状プロセスの可視化

- 既存システムの構成や複雑さの評価

見つかった課題は「緊急度」と「重要度」で整理し、優先順位を決めます。この最初のステップにしっかり時間をかけることが、プロジェクト成功の土台になります。

②刷新計画の策定とスケジュールの立て方

現状分析で見つかった課題をもとに、ゴールとなる「あるべき姿(To-Be)」を決め、具体的な実行計画とスケジュールを立てます。

- 「なぜ刷新するのか」という目的の明確化

- ゴールとなる新業務と新システムの構想

- WBSやガントチャートによる工程の可視化

- TCOとROIに基づく予算の策定

この段階で、プロジェクトを進めるチーム作りも重要です。実際にシステムを使う業務部門の担当者にも参加してもらい、会社全体で協力する体制を作りましょう。

③段階的な移行と現場担当者の教育

新しいシステムの準備ができたら、いよいよ移行の段階です。業務への影響をできるだけ少なくするため、リスクを抑えながら段階的に切り替える方法が一般的です。

| 移行方式 | 特徴 |

| 順次移行方式 | 機能や部門ごとに少しずつ移行する方式。影響範囲を限定できるため、対処がしやすい。 |

| 並行運用方式 | 新旧システムをしばらく一緒に動かす方式。安全性を確認してから切り替えるため最も安心。 |

また、新システムは、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。そこで、担当者への教育が重要になります。例えば、以下のような工夫が有効です。

- 動画マニュアルによる教育内容の標準化

- いつでも見返せる自律学習の仕組み作り

こうした工夫が、教える側・教わる側双方の負担を軽減し新しいシステムへの移行をスムーズにします。

④プロジェクト推進時のセキュリティ対策

DXを進めると、クラウドやデータをたくさん使うため、セキュリティのリスクも高まります。そのため、プロジェクトと同時にセキュリティ対策も進める必要があります。対策は「技術」と「組織」の両面から行いましょう。

【技術的対策】

- 多要素認証(MFA)の導入

- シングルサインオン(SSO)の導入

- EDRによる端末の監視

【組織的対策】

- ISMSなどセキュリティ認証の取得

- 社内セキュリティルールの策定

- 全従業員へのセキュリティ教育

セキュリティ対策は、経営者が「会社の重要課題」としてリーダーシップを発揮し、予算や人材を確保することが大切です。

まとめ

本記事では、DX推進の障壁となるレガシーシステムの定義や具体的な問題点、そして刷新を成功に導くためのステップを解説しました。

レガシーシステムの課題は、一企業の問題だけにとどまらず、サプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性があります。その解決には、経営層の強いリーダーシップと、全社一丸となった取り組みが不可欠です。

システム刷新は未来への投資です。この記事を参考に、まずは自社の「現状分析」から始めてみましょう。

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説