「2025年の崖」にすでに直面している状況において、多くの企業でDXの推進が急務となっています。

しかし、その大きな足かせとなっているのが、老朽化・複雑化した「レガシーシステム」の存在です。

自社のシステムに漠然とした課題を感じてはいるものの、何から手をつければよいかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、レガシーシステムが引き起こす具体的な問題点から、企業がなかなか脱却できない根深い原因、そして刷新を成功に導くための具体的な方法を解説します。

- レガシーシステムが引き起こす7つの問題点

- 企業がレガシーシステムから脱却できない3つの原因

- システムを刷新するための具体的な3つの脱却方法

- 刷新プロジェクトを成功に導くための5つのステップ

システムの課題の根本原因を知り、具体的な次の一歩を踏み出したいIT担当者や経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

レガシーシステムが引き起こす7つの問題点

旧式の技術で構築されたレガシーシステムは、今や多くの企業で経営の足かせとなっています。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、レガシーシステム問題を放置した場合の深刻な未来を示唆しています。

レガシーシステムが引き起こす7つの問題点

- 維持・保守費用の増大

- サイバー攻撃や情報漏洩の危険性

- 担当者退職によるブラックボックス化

- DXの遅れとビジネスチャンスの損失

- 業務停止につながる重大インシデント

- サイロ化によるデータ連携の困難

- 法改正などへの対応不可

ここでは、レガシーシステムが引き起こす7つの問題点を詳しく解説します。

①維持・保守費用の増大

維持・保守費用の増大は、レガシーシステムが抱える根深い問題です。システムの老朽化と複雑化が進むことで、運用コストは雪だるま式に膨れ上がります。

主な要因として、以下の4点が挙げられます。

| 課題項目 | 内容 | 影響・問題点 |

| ハードウェアの老朽化 | メインフレームなどの物理的劣化により障害が頻発。サポート終了後は部品調達が困難。 | 保守費用の高騰、業務停止リスクの増大 |

| システムの複雑化・肥大化 | 長年の改修で、軽微な修正でも多大な調査工数が必要。 | 開発スピードの低下、修正ミスによる不具合発生、障害時の復旧遅延 |

| 専門技術者の人件費高騰 | COBOLなどレガシー言語対応技術者が減少・高齢化。希少人材の確保に高額な費用が必要。 | 維持コストの増加、後継者不足による将来の保守困難 |

| 機会損失の発生 | システム維持に予算を取られ、AI・クラウドなどの新規技術投資が停滞。 | 市場競争力低下、新規事業の遅延 |

このように、レガシーシステムを使い続けることは、企業の財務を圧迫し続ける結果を招きます。

②サイバー攻撃や情報漏洩の危険性

サイバー攻撃や情報漏洩の危険性が高まる点も、レガシーシステムの深刻な問題です。古いシステムは、現代の巧妙化するサイバー攻撃に対する防御策が不十分で危険に晒されています。

- サポートが終了したOSやミドルウェアは、新たな脆弱性が発見されても修正パッチが提供されず、攻撃に対して無防備な状態になる

- 多要素認証や最新の暗号化技術など、現代の標準的なセキュリティ機能を古いシステムに後から実装するのは技術的に困難

- システム自体がブラックボックス化していると、現在のセキュリティ要件を満たしているかの確認ができない

これらの脆弱性が原因で一度セキュリティインシデントが発生すれば、情報漏洩やデータ改ざんにより企業の信用は失墜します。事業停止に追い込まれる可能性もあり、経営の根幹を揺るがすリスクとなります。

③担当者退職によるブラックボックス化

担当者の退職によるブラックボックス化は、システムの安定運用を内部から崩壊させる時限爆弾のような問題です。特定の担当者の知識と経験だけに依存する「属人化」が進行し、その担当者が組織を去ると、システムは誰にも触れないブラックボックスと化します。

| 現象 | 内容 |

| 属人化からブラックボックス化へ | システムの仕様や改修経緯を把握する担当者が退職すると、ノウハウが失われ、誰も内部を理解できなくなる |

| ナレッジ・スキルの消失 | 導入当初の従業員やCOBOLなどに精通した技術者の定年退職が進み、組織内の技術力が低下 |

| ベンダーロックイン | 開発を特定の外部ベンダーに一任してきた結果、社内にノウハウが蓄積されず、ベンダーなしでは何もできなくなる |

システムがブラックボックス化すると、障害発生時の原因究明や業務変更に伴う改修が難しくなります。結果として非効率な業務が固定化され、組織全体の生産性低下を招いてしまうのです。

④DXの遅れとビジネスチャンスの損失

DXの遅れとビジネスチャンスの損失も、レガシーシステムがもたらすダメージの1つです。

最新技術との連携が難しい古いシステムは、企業のDX推進における障壁となります。

競合他社がデジタル技術でサービスを革新する中、自社だけが取り残され、市場での競争力を失います。

経済産業省が指摘する「2025年の崖」は、まさにこの状況を指しており、レガシーシステムを抱え続けた企業がDXを実現できない場合、2025年以降、日本全体で年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるのです。

⑤業務停止につながる重大インシデント

業務停止につながる重大なインシデントのリスク増大も、見過ごせない問題です。

蓄積されたデータ量の増加やシステムの肥大化により、処理速度は低下し、夜間バッチ処理が終わらないなど日常業務に支障をきたします。

さらに、老朽化したシステムは予期せぬエラーやシステムダウンを起こす可能性が高まります。

大規模な障害になると、生産ラインの停止や顧客へのサービス提供中断など、事業に甚大な影響を及ぼすでしょう。

⑥サイロ化によるデータ連携の困難

サイロ化によるデータ連携の困難さも、レガシーシステムが引き起こす問題です。

多くの企業では、部署ごとの「部分最適」を繰り返した結果、各システムが独立し、組織全体のデータが分断される「データサイロ」という状態に陥っています。

異なる技術や仕様で構築されたシステム間のデータ連携は困難を極めます。

これにより、全社を横断したデータ分析や顧客情報の一元管理ができず、データという経営資源を有効に活用できません。

⑦法改正などへの対応不可

法改正などへの対応が不可能になる点も、現代のビジネス環境において致命的なリスクです。

ビジネスを取り巻く法律や規制は常に変化しており、システムもそれに準拠しなくてはなりません。

ところが、古いシステムは、これらの法改正を想定して設計されていません。

改修が間に合わなければコンプライアンス違反となり、罰則や行政指導の対象となる他、企業の社会的信頼を失うことにもなります。

そもそもレガシーシステムとは

レガシーシステムは、古い技術や仕組みで作られ、老朽化・複雑化した結果、現代のビジネス環境において「経営や事業戦略上の足かせ」となっているシステムを指します。

単に古いシステムというだけではなく、維持や改修が困難になり、企業の成長を妨げる要因となっている状態が問題の本質です。

ここでは、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題に触れながら、レガシーシステムの定義と現状、そして具体的な例を詳しく見ていきましょう。

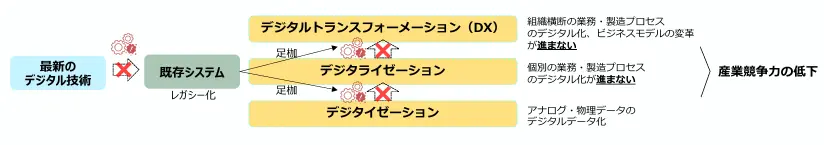

【2025年の崖】中長期的な影響

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

「2025年の崖」とは、多くの企業がレガシーシステムを放置した結果、2025年以降に直面すると予測される深刻な経済的損失や社会的な影響の総称です。

具体的には、以下のような中長期的な影響が懸念されています。

| 課題項目 | 内容 | 影響・問題点 |

| システム問題の続発 | 各社が先送りしてきたレガシーシステムの移行時期とサポート終了が集中。 | システム障害やデータ損失が多発し、事業継続リスクが増大する。 |

| IT人材不足の深刻化 | IT需要増加に対し、ベテラン技術者の退職と人口減少が重なり、需給ギャップが拡大。 | 開発・保守体制が維持できず、プロジェクト遅延や品質低下が発生。 |

| 産業競争力の低下 | AIやIoTなどの最新技術導入・連携がレガシーシステムで阻害される。 | 技術格差が広がり、日本の産業競争力が低下する。 |

これらの問題が現実のものとなれば、日本全体で年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは、もはや個別企業の課題ではなく、国全体の大きな問題といえるでしょう。

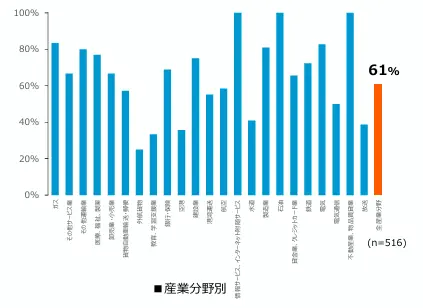

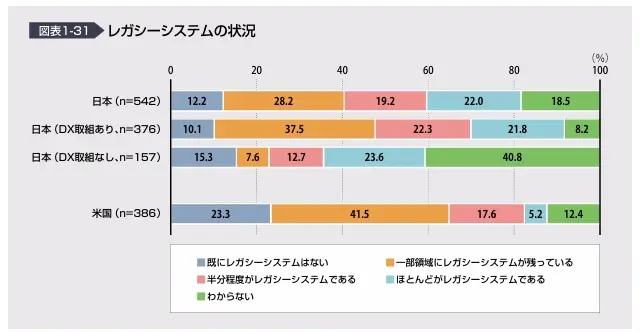

各企業のレガシーシステムの保有率

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

レガシーシステムは、一部の企業だけの問題ではありません。

経済産業省の調査によると、ユーザー企業の61%が何らかのレガシーシステムを保有しているという結果が出ています。特に、中小企業よりも大企業の方がその保有率は高い傾向にあります。

上のグラフを見ると、産業分野によって保有率に差はありますが、多くの分野で半数以上の企業がレガシーシステムを抱えている状況がわかります。

もちろん、保有率が高い分野でも、システムの現代化(モダナイゼーション)に着手している企業もあります。しかし、大規模システムの刷新は数年単位の計画となる場合が多く、計画の見直しなどが発生するとさらに長期化する傾向があり、脱却は容易ではありません。

レガシーシステムの代表例

レガシーシステムと一言でいっても、その形態はさまざまです。ここでは、企業の現場で問題となりやすい代表的な3つの例を紹介します。

| 代表例 | 内容とリスク |

| メインフレームやオフコン | ・50年以上前から金融機関などで利用される大型コンピュータ・高い処理性能と信頼性を持つ一方、ハードウェアの老朽化による保守コストの増大や、最新技術との連携が困難な点がDX推進の足かせとなる |

| COBOLやVB6製のアプリケーション | ・COBOLは金融などの基幹システムで長年使われてきたが、技術者の高齢化と退職で維持・改修が困難・VB6は公式サポートが終了しており、使い続けること自体が重大なセキュリティリスクとなる |

| サポート切れのOSやハードウェア | ・ベンダーの公式サポートが終了した製品は、新たな脆弱性が発見されても修正プログラムが提供されない・これによりサイバー攻撃に無防備な状態となり、事業継続そのものを脅かす危険性をはらむ |

これらのシステムは、単独または複合的に存在し、企業のIT基盤を脆弱なものにしています。

自社のシステムがこれらの例に当てはまらないか確認することが、レガシーシステム脱却の第一歩となります。

なぜ企業はレガシーシステムから脱却できないのか

多くの企業がDXの必要性を認識しながらも、レガシーシステムからの脱却には至っていません。

IPAの「DX白書2023」によれば、実に87.8%もの日本企業が、依然として何らかのレガシーシステムを抱えているのが実情です。

ここでは、企業がレガシーシステムという足かせをなかなか外せない3つの要因を掘り下げて解説します。

既存システムへの過剰な依存と心理的抵抗

レガシーシステムから脱却できない最大の要因は、企業が既存システムに深く依存し、変化に対して組織的な抵抗が生じている点にあります。

| 要因 | 具体的な内容 |

| 業務プロセスとの一体化 | ・長年使われる中で独自の業務プロセスと一体化し、システムの変更が業務全体の変更を意味する状態・度重なる改修で内部がブラックボックス化し、新システムの要件定義すら困難 |

| ベンダーへの依存と心理的抵抗 | ・システム開発を外部ベンダーに一任してきた結果、社内にノウハウが蓄積されず、ベンダーへの依存が常態化・「現状動いている」という現状維持バイアスが働き、現場からも変更への抵抗が生まれる |

| 刷新プロジェクトの困難さ | ・データ移行の複雑さや、移行中の業務影響など多くのリスクが伴う・ブラックボックス化したシステムでは影響調査だけで多大なコストと時間が必要となり、プロジェクトの着手を躊躇させる |

これらの要因が重なり、「触らぬ神に祟りなし」といった空気が生まれます。

結果として、問題が顕在化しているにもかかわらず、リスクを恐れて刷新プロジェクトの開始に踏み切れない状況に陥るのです。

人的リソース不足とスキル継承の失敗

システムの担い手であるIT人材の不足、特にレガシー技術に精通した人材の枯渇とスキル継承の失敗も、脱却を阻む要因の1つです。システムを刷新したくても、それを実行できる「人」がいません。

- ベテラン技術者が次々と定年退職を迎え、組織のノウハウが急速に失われる

- システムの運用保守が特定の担当者の経験と知識に依存する「属人化」が進行

- レガシー脱却にはクラウドなどに精通したDX人材が不可欠だが、需要の高さから多くの企業で確保が困難

このように、既存システムの保守・運用ができる人材が減っていく一方で、新しいシステムを構築できる人材も足りないという二重苦の状態が、多くの企業で発生しています。

DX推進における経営判断の遅れと予算不足

最終的にレガシーシステムからの脱却を阻んでいるのは、経営層の判断の遅れや投資への躊躇です。

現場が危機感を抱いていても、経営層がITを戦略的な投資対象として認識していない場合、全社的な取り組みは進みません。

特に、基幹システムの刷新には大規模な投資が必要ですが、その効果は「コスト削減」や「リスク低減」といった守りの側面が強く、売上向上などの攻めの効果が見えにくいため、経営層の理解を得にくい傾向があります。

レガシーシステムからの脱却方法

レガシーシステムがもたらす問題を理解した上で、次に取り組むべきは具体的な脱却方法の検討です。

脱却と一言でいっても、そのアプローチは1つではありません。自社のシステムの状況、予算、業務への影響などを総合的に判断し、最適な方法を選択する必要があります。

レガシーシステムからの脱却方法

- モダナイゼーション:既存資産を活かし現代化する

- マイグレーション:新環境への移行

- クラウド活用:脱却の必須要素

ここでは、レガシーシステムから脱却するための代表的な3つの方法を解説します。

モダナイゼーション:既存資産を活かし現代化する

モダナイゼーションは、既存のプログラムやデータといった情報資産を活かしながら、システムを現代の技術環境に合わせて刷新する手法です。

全てをゼロから作り直すのではなく、現行資産を有効活用する点が特徴です。

| 手法 | 概要 |

| リプレース | ・システム全体を新しい技術を用いた別のシステムに置き換える・最新技術の恩恵を最大限に受けられるが、大規模な投資と期間が必要 |

| リライト | ・既存システムの設計思想はそのままに、COBOLなどの古い言語からJavaなどの新しいプログラミング言語へ書き換える・書き換えツールの精度によっては手間がかかるケースもある |

| リホスト | ・アプリケーションのプログラムには手を加えず、稼働するハードウェアなどのプラットフォーム(基盤)だけを新しい環境へ移す・低コスト・短期間での移行が可能だが、刷新範囲が狭い |

これらの手法を用いることで、システムのブラックボックス化や属人化の解消につながります。

マイグレーション:新環境への移行

マイグレーションは、今あるシステムのデータや機能を、別の新しいプラットフォームへと移行させるプロセス全体を指します。

自社でサーバーを管理するオンプレミス環境からクラウド環境への移行(クラウドマイグレーション)が主流となっています。

- レガシーマイグレーション: 現在使用しているシステムの機能や操作性をできるだけ維持したまま、新しいプラットフォームへ移行

- データマイグレーション: 蓄積された業務データなどを、古いシステムやデータベースから新しいものへと移し替える

この手法のメリットは、新しい環境でシステムを運用することでセキュリティやパフォーマンスが向上する点です。段階的に移行を進めることで、事業へのリスクを抑えながらシステム基盤を強化できます。

クラウド活用:脱却の必須要素

クラウド活用は、レガシーシステムからの脱却において、柔軟性とコスト効率を実現するために不可欠な選択肢となっています。

物理的なサーバーの購入や維持管理が不要になり、必要な分だけリソースを利用する従量課金制でコストを最適化します。

- クラウドマイグレーション: 自社サーバーで運用していたシステムを、AWSやAzureといったクラウドプラットフォーム上へ移行

- クラウドERPの導入: 自社で構築・運用してきた基幹業務システムを、クラウド上で提供されるサービスに切り替える

クラウドを活用すると、AIやビッグデータ分析、IoTといった最新技術を迅速に導入しやすくなります。

初期投資を抑えつつ、リモートワークなど現代の多様な働き方へ対応しやすくなる点もメリットです。

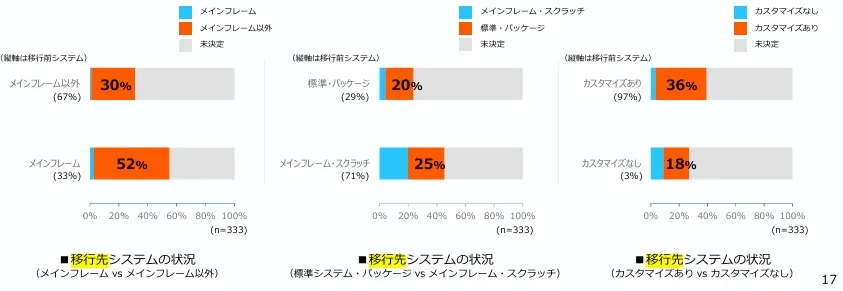

レガシーシステムの移行先

出典:経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」

IPAの調査からは、レガシーシステムの移行先に関するいくつかの傾向と、多くの企業が抱える共通の課題が浮かび上がってきます。

グラフが示す通り、まず「脱メインフレーム」の動きが明確になっています。現行でメインフレームを利用している企業のうち、52%はメインフレーム以外のシステムへの移行を決定しており、旧来の大型コンピュータ中心の考え方から脱却する姿勢が見られます。

移行先として選ばれるシステムの主流は、独自開発のシステムよりも「標準システム・パッケージ」です。メインフレームやスクラッチ開発のシステムを利用していた企業のうち、25%は標準パッケージ製品への移行を選択しています。これは、ゼロから開発するよりもコストや導入期間を抑えたいという意向の表れでしょう。

しかし、最も注目すべき点は、移行先の形態が「未決定」である企業が過半数を占めるという事実です。多くの企業がレガシーシステムからの脱却の必要性は感じつつも、具体的な移行先の選定や計画策定に苦慮している現状が、このデータからうかがえます。

レガシーシステム刷新を成功させる手順とポイント

レガシーシステムの刷新を成功に導くには、場当たり的な対応ではなく、段階的なアプローチが不可欠です。

- ステップ1|現状把握と課題の洗い出し

- ステップ2|システム刷新計画の立案と予算策定

- ステップ3|移行プロセスの明確化と実施体制づくり

- ステップ4|移行テストと段階的なリリース

- ステップ5|運用開始後のフォローアップと継続的改善

ここでは、システム刷新を成功させるための具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1|現状把握と課題の洗い出し

システム刷新の第一歩は、すべての土台となる「現在地(As-Is)」を正確に把握することです。この「超上流工程」と呼ばれる初期段階の精度で、プロジェクトの質が決まります。

| 取り組み項目 | 内容 |

| 既存システムの徹底分析 | システム構成、改修履歴、保守状況、関連ドキュメントの有無を詳細に洗い出す |

| 業務プロセスの可視化と課題抽出 | ・現場担当者へのヒアリングで非効率や部門間連携の問題を特定・課題がシステム起因か業務自体の問題かを切り分ける |

| 課題の整理と優先順位付け | 洗い出した課題を「業務への影響度」や「リスクの大きさ」で評価する |

このステップに十分な時間をかけ、刷新すべき箇所を明確にすることが、プロジェクト成功の礎となります。限られたリソースを最も効果的な領域に集中させましょう。

ステップ2|システム刷新計画の立案と予算策定

現状把握で得た情報をもとに、刷新プロジェクトの羅針盤となる「あるべき姿(To-Be)」と、そこへ至る具体的なロードマップを策定します。

| 取り組み項目 | 内容 |

| 刷新目的の明確化と全社共有 | 「なぜ刷新するのか」という目的を具体的に定義し、経営層から現場まで共通認識を形成。 |

| 構想立案と刷新方針の決定 | 目的達成のための構想をまとめ、方向性・必要機能・手法(パッケージ、クラウドなど)・大まかなスケジュールと予算を決定。 |

| 予算策定と投資対効果(ROI)の算出 | 構想に基づき詳細予算を策定。初期費用+保守費用など総所有コスト(TCO)を考慮し、ROIを試算。 |

この段階で複数の選択肢を比較検討し、自社に最適な方針を決定しましょう。

ステップ3|移行プロセスの明確化と実施体制づくり

策定した計画を実行に移すため、具体的なアクションプランを練り上げ、プロジェクトを推進する体制を構築します。

まず、社内のプロジェクトリーダーや各部門のキーパーソンを任命し、それぞれの役割と責任を明確化します。同時に、技術力や実績をもとに信頼できる外部パートナーを選定することも成功の鍵です。

次に、現行システムから新システムへ切り替える移行方式を、リスクやコストを総合的に勘案して決定します。

| 移行方式 | メリット | デメリット |

| 一斉移行方式 | 移行期間が短く、コストを抑えやすい | 移行時に問題が発生した場合のリスクが高い |

| 順次移行方式 | リスクを分散でき、移行の負荷が低い | 移行期間が長期化し、コストが高くなる傾向がある |

| 並行運用方式 | 安全性が最も高い | 新旧両システムの運用負荷とコストが二重にかかる |

これらの計画に基づき、詳細なスケジュールとマイルストーンを設定します。スケジュール遅延や予算超過といった想定されるリスクを洗い出し、事前に対策を準備しておくことが、不測の事態への備えとなります。

ステップ4|移行テストと段階的なリリース

計画に基づきシステムを実装し、その品質を徹底的に検証した上で本番環境へ移行する、プロジェクトの実行フェーズです。

以下のように表にまとめました。

| 取り組み項目 | 内容 |

| 多段階テストによる品質保証 | 開発システムが要件を満たし、安定稼働することを段階的に検証 |

| 単体テスト | プログラムの最小単位が正しく動作するかを検証 |

| 結合テスト | 複数プログラムを組み合わせ、連携の正確さを確認 |

| システムテスト | システム全体が仕様書通りに動作するかを検証 |

| 受け入れテスト(UAT) | 実利用者や発注者が本番同様の環境で操作性や機能を確認 |

| 移行リハーサルとデータ移行 | ・本番移行前に手順を通しで実施し、潜在的な問題を発見 ・データ移行は入念に検証し、バックアップ計画を準備 |

| 段階的リリースとユーザー教育 | 特定部門から段階的に導入し、並行して操作マニュアル整備や研修を実施 |

徹底した品質検証と、利用者の不安を取り除く手厚いサポートが、スムーズな移行を実現します。

ステップ5|運用開始後のフォローアップと継続的改善

システム刷新は、リリースして終わりではありません。新システムを組織に定着させ、その価値を最大化し、将来のレガシー化を防ぐための継続的な活動が求められます。

- 導入直後は、問い合わせに対応するヘルプデスクを設置するなどサポート体制を敷く

- 利用状況を監視し、活用が進んでいない部門には追加のフォローアップを行う

- 計画段階で設定したKPIに基づき、導入後の効果を定期的に測定

- フィードバックや分析結果をもとに、システムの機能改善や運用ルールの見直しを継続的に行う

システム刷新を一度きりのイベントと捉えず、持続的に改善していく文化を醸成することが、システムの陳腐化を防ぎます。

まとめ

レガシーシステムの放置は、単なるコスト増や業務非効率に留まらず、企業の競争力そのものを失わせる深刻な経営課題です。

脱却が進まない背景には、技術的な問題だけでなく、組織文化や経営判断といった根深い原因が絡んでいます。

具体的には、以下のような課題と阻害要因が存在します。

- レガシーシステムは「コスト増大」「セキュリティリスク」「DXの遅れ」など7つの問題を引き起こし、事業継続を脅かす

- 「既存システムへの依存」「IT人材不足」「経営判断の遅れ」の3つが、多くの企業のレガシーシステム脱却を阻んでいる

- 現状を正確に把握し、経営層の強い意志のもとで段階的な刷新計画を立て、全社一丸となって実行する

システム刷新は、競争力を維持し、市場環境の変化に適応するための不可欠な投資です。この記事を参考に、まずは自社のシステムがどのような状態にあるのか、「現状把握」から始めてみましょう。

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説