自社の古いシステムがDX推進の足かせになっていませんか。

「2025年の崖」に直面しつつある今、レガシーシステムからの脱却は多くの企業にとって喫緊の経営課題です。

しかし、何から手をつければ良いのか、費用はどれくらいかかるのか、悩んでいる担当者の方も多いでしょう。

本記事では、レガシーシステム脱却が今なぜ求められるのかという背景から、刷新によって得られる6つの具体的なメリット、さらに経済産業省のレポートに学ぶ成功のための4つのポイントを解説します。

この記事を読めば、刷新計画の全体像を掴み、経営層への説明やベンダー選定をスムーズに進めるための知識が身につきます。

なぜ今「レガシーシステムからの脱却」が求められるのか

多くの企業で導入から年月が経過したシステムの老朽化が進み、DX推進の足かせとなっています。

「2025年の崖」とも呼ばれ、放置すれば大きな経済損失を生むと指摘されている問題です。

ここでは、レガシーシステムの現状と、国が推進する脱却に向けた政策について解説します。

- 企業のレガシーシステム保有率

- レガシーシステム脱却に向けた政策

自社だけでなく、社会全体でこの問題にどう向き合っているのかを把握しましょう。

また、次の記事では、レガシーシステムから脱却できない原因や刷新を成功させる方法を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

>> レガシーシステムの問題点7選!脱却できない原因や刷新を成功させる方法も解説

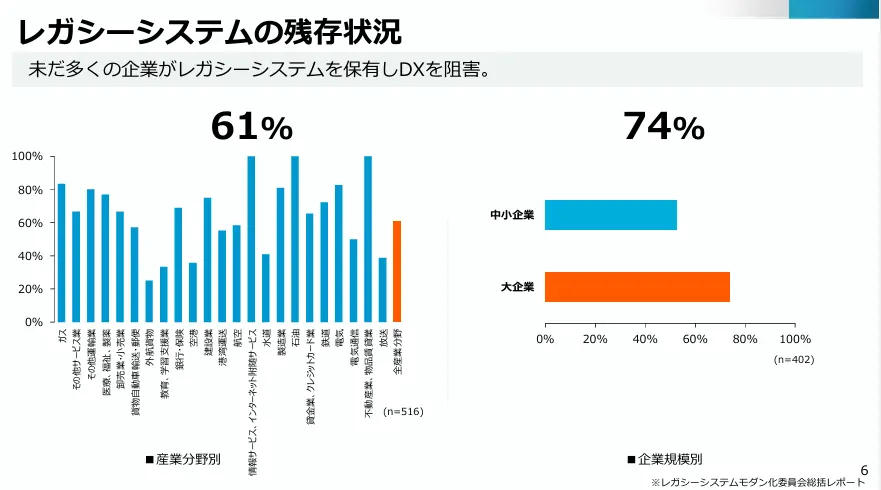

企業のレガシーシステム保有率

出典:経済産業省|DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて

レガシーシステムからの脱却が求められる背景には、多くの企業が依然として老朽化したシステムを抱えている現状があります。

経済産業省のレポートによると、全産業分野の6割以上の企業がレガシーシステムを保有しており、特に大企業ではその割合が7割を超えています。

このように、企業の規模を問わず、多くのシステムが刷新の時期を迎えている状態です。

古いシステムは、変化の速いビジネス環境に対応できず、企業の競争力を低下させる要因になります。

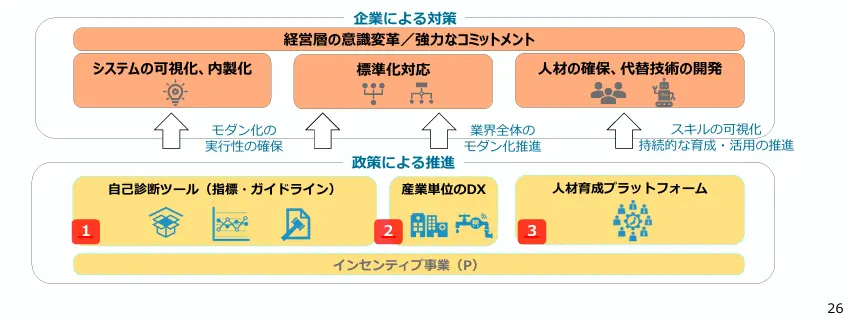

レガシーシステム脱却に向けた政策

レガシーシステムの問題は、個々の企業の課題であると同時に、国全体の産業競争力に関わる問題と認識されています。

そのため、国も企業のシステム刷新を後押しするための政策を進めています。

【国が推進する主な施策】

- 自社のIT資産を客観的に評価するための自己診断ツールやガイドラインの整備

- 個社の枠を超えて、業界全体でシステムの標準化やDXを推進する取り組み

- IT人材のスキルを可視化し、育成や活用を促進するプラットフォームの構築

これらの政策は、企業がレガシーシステムから脱却する際の指針となります。

国からの支援策も活用しながら、計画的にシステム刷新を進めていくことが求められています。

レガシーシステム脱却による6つのメリット

レガシーシステムからの脱却は、問題を解決するだけでなく、企業の成長を加速させる多くのメリットをもたらします。

時代遅れのシステムを刷新することで、業務の進め方やデータの扱い方が変わり、新たな価値を生み出す土台ができます。

脱却によって得られるメリットは以下の6つです。

- メリット1:業務効率の向上

- メリット2:運用コストの削減

- メリット3:セキュリティの強化

- メリット4:データ活用の促進

- メリット5:システムの柔軟性と拡張性向上

- メリット6:顧客体験の改善

これらのメリットを理解し、自社の刷新計画に役立てましょう。

メリット1:業務効率の向上

レガシーシステムからの脱却は、業務効率の向上に直結します。

古いシステムは操作が複雑で手作業が多く、従業員の負担を増やす原因になりがちです。

最新のシステムへ移行することで、これまで当たり前だった非効率な業務を改善できます。

【業務効率が向上する理由】

- 手作業で行っていた定型業務の自動化

- 直感的な画面操作による作業時間の短縮

- 入力補助機能などによる人為的ミスの削減

手動でのデータ集計や転記といった作業がなくなることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

これにより、組織全体の生産性向上が見込めるでしょう。

メリット2:運用コストの削減

システムの運用コスト削減も、レガシーシステムから脱却する大きなメリットです。

老朽化したシステムは、その維持・管理に高額な費用がかかり続ける場合があります。

| レガシーシステムのコスト要因 | 最新システムによる削減効果 |

| 高額な保守費用 | 古い技術に詳しい専門家が不要になり、保守費用を抑制 |

| ハードウェアの維持費 | クラウド移行により、自社サーバーの購入や管理費が不要 |

| 非効率な運用体制 | 最新技術の活用で、システムの運用監視にかかる負荷を軽減 |

このように、システムの刷新は、ハードウェアとソフトウェアの両面からコスト構造を改善します。

削減できた費用を、新たな事業への投資やDX推進の予算に充てることも可能です。

メリット3:セキュリティの強化

レガシーシステムの刷新は、企業の情報資産を守るためのセキュリティ強化に不可欠です。

サポートが終了したOSやソフトウェアを使い続けることは、サイバー攻撃の標的となるリスクを放置している状態と変わりません。

最新のシステムに移行することで、脆弱性の問題を解消し、安全なシステム環境を維持できます。

また、最新の暗号化技術や多要素認証といったセキュリティ機能を導入し、不正アクセスや情報漏洩に対する防御力を高めることも可能です。

メリット4:データ活用の促進

レガシーシステムから脱却することで、社内に眠るデータを経営資源として活用できます。

古いシステムでは、部署ごとにデータが分散・孤立する「データのサイロ化」が起きやすく、全社横断でのデータ分析が困難です。レガシーシステムを刷新することで、散在していたデータの統合・一元管理が可能になります。

【データ活用で可能になること】

- BIツールなどと連携したタイムリーな経営状況の可視化

- API連携による他システムとのスムーズなデータ共有

- 統合データに基づく全社横断的な分析と迅速な意思決定

上記のように、データ活用によりBIツールと連携した経営状況の可視化や、API連携による他システムとのデータ共有が容易になり、全社横断的なデータ分析を実現できます。全社のデータを統合的に分析できるようになることで、迅速で的確な意思決定を促進します。

これにより、勘や経験に頼る経営から、データに基づいた客観的な経営へと転換できるでしょう。

メリット5:システムの柔軟性と拡張性向上

ビジネス環境の変化に迅速に対応できる、システムの柔軟性と拡張性の向上も大きなメリットです。

機能の追加や修正が難しいモノリシック(機能が一体化している一枚岩的構造)な古いシステムでは、新しい事業の開始や業務プロセスの変更にシステムが追いつけません。

| ビジネス環境の変化 | 最新システムで可能になる対応 |

| 新規事業の開始 | 必要な機能をサービス単位で迅速に追加 |

| 事業規模の拡大 | クラウドの活用で、アクセス増に応じてサーバー能力を柔軟に拡張 |

| 新技術の導入 | AIやIoTといった技術を自社システムに連携 |

変化を恐れるのではなく、変化に対応して成長するアジャイルな事業運営が可能になります。

市場での競争優位性を維持するためにも、システムの柔軟性は欠かせない要素です。

メリット6:顧客体験の改善

レガシーシステムの刷新は、社内の業務改善にとどまらず、最終的に顧客体験(CX)の向上につながります。

システムの処理速度が遅かったり、頻繁に停止したりすると、顧客への対応が遅れ、満足度の低下を招きます。

最新のシステムで顧客情報を一元管理すれば、問い合わせに対して迅速かつ的確な回答が可能です。

また、蓄積された購買履歴や行動データを分析し、個々の顧客に合わせたパーソナライズされた提案を行うことで、顧客との良好な関係を築き、企業の収益向上にも貢献します。

【経済産業省レポートに学ぶ】レガシーシステム刷新4つのポイント

出典:経済産業省|DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて

レガシーシステムからの脱却は、IT部門だけの課題ではありません。経営と一体となった全社的な取り組みが不可欠な課題です。

経済産業省のDXレポートでも、刷新を成功に導くためのポイントが示されています。

ここでは、レポートの内容をもとに、企業が取るべき4つの主要な対策を解説します。

- ポイント1:経営層の強力なコミットメントを確立する

- ポイント2:システムの可視化と内製化を行う

- ポイント3:システムの標準化対応を行う

- ポイント4:人材の確保と代替技術の開発を行う

これらのポイントを押さえることが、刷新プロジェクトを円滑に進めるための土台となります。

また、次の記事ではDX推進とレガシーシステムの問題点について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

>> DX推進を妨げるレガシーシステムの問題点とは?成功例や刷新方法も解説

ポイント1:経営層の強力なコミットメントを確立する

レガシーシステム刷新を成功させる最初の鍵は、経営層による強力なコミットメントです。

システムの刷新は、多額の投資や業務プロセスの見直しを伴うため、IT部門だけでは推進できません。

経営層がこの問題を自社の重要課題として認識し、「レガシーシステムを放置すれば事業継続が困難になる」という危機感を持つ必要があります。

そのうえで、トップダウンによる投資判断や優先順位付けを行い、全社を巻き込んで改革を進めるという明確な意思表示が、プロジェクトの推進力となります。

ポイント2:システムの可視化と内製化を行う

次に、ベンダーに任せきりになっている自社システムの実態を正確に把握する「可視化」と、システム開発の主導権を自社に取り戻す「内製化」を進める必要があります。

長年の運用により、多くのレガシーシステムは仕様が不明確なブラックボックスと化しています。

【可視化・内製化のための具体的なアクション】

- ハードウェアからソフトウェアまでを網羅したIT資産台帳を整備

- 不足している設計書や仕様書を整備し、システムの属人化を解消

- 要件定義や設計といった上流工程を主導できる自社の人材を育成

まずは自社のシステムを自分たちで理解し、管理できる体制を整えることが、適切な刷新計画を立てるための第一歩です。

ポイント3:標準化対応を行う

これまでの「自社の業務に合わせてシステムを個別開発する」という考え方から脱却し、標準化を進める視点が求められます。

現行の業務プロセスに固執し、過度なカスタマイズを重ねることが、レガシーシステムを生み出す大きな原因だからです。

刷新にあたっては、まず「あるべき業務の姿」を再定義し、パッケージ製品やSaaS、クラウドサービスの利用を基本とします。

現行機能の完全な再現にこだわらず、業務プロセスの方を標準的なシステムに合わせていくことで、コストを抑え、将来のメンテナンスも容易になります。

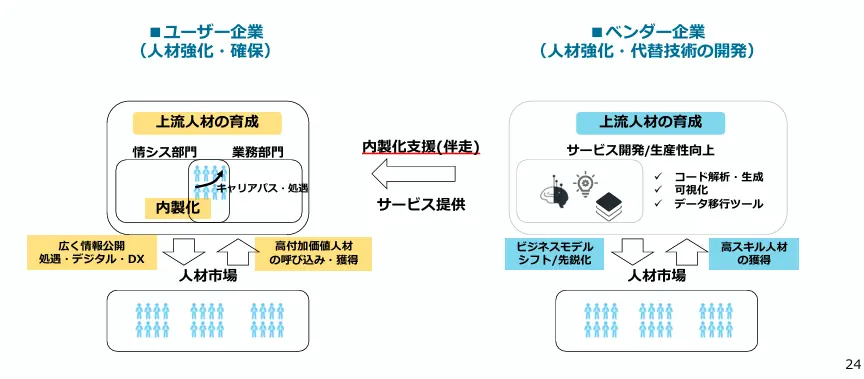

ポイント4:人材の確保と代替技術の開発を行う

出典:経済産業省|DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて

レガシーシステムからの脱却は、それを実行する「人材」と、作業を効率化する「技術」の両輪がそろって初めて実現します。

これは、システムを利用するユーザー企業と、開発を担うベンダー企業が協力して取り組むべき課題です。

| 取り組む主体 | 求められる対策 |

| ユーザー企業 | 要件定義などを主導できる上流人材の育成・確保、キャリアパスの整備 |

| ベンダー企業 | コード解析やデータ移行を自動化するツールの開発、ユーザー企業の内製化支援 |

ユーザー企業は自社でシステムを企画・管理できる人材を育て、ベンダー企業は生産性を向上させる技術開発を進める。

このような協力関係を築くことで、IT業界全体の人材不足に対応しながら、システム刷新を加速させることが可能です。

レガシーシステム脱却におすすめの開発会社3選

レガシーシステムの刷新は、自社の課題を深く理解し、複雑なプロジェクトを最後までやり遂げる信頼性の高いパートナー選びが不可欠です。

ここでは、レガシーシステムからの脱却で豊富な実績や独自のアプローチを持つ開発会社を3社紹介します。

- トッパジャパン株式会社

- 株式会社エースシステムズ

- 株式会社ジャノメクレディア

各社の強みを比較し、自社の状況に最も合った開発会社を見つけるための参考にしてください。

トッパジャパン株式会社

出典:トッパジャパン株式会社

トッパジャパン株式会社は、ベトナムの優秀な開発リソースを活用したオフショア開発で、大規模なシステム刷新をコストを抑えつつ実現する開発会社です。

レガシーシステムの刷新では、既存システムの調査やデータ移行といった多くの工数が必要になりますが、同社の豊富な人材リソースを活かすことで、柔軟なチーム編成を可能にします。

旧来の技術から最新のクラウド技術まで幅広いスキルを持つエンジニアが多数在籍しているため、複雑化したシステムの解析から最新環境への移行までを一貫して任せられます。

株式会社エースシステムズ

出典:株式会社エースシステムズ

株式会社エースシステムズは、「信頼しあえる関係」の構築を第一に考える開発会社です。

システム刷新においては、単に新しいシステムを作るだけでなく、徹底したヒアリングを通じて顧客の業務課題の本質を深く理解することから始めます。

そのうえで、SIのプロとして現状の課題解決にとどまらない積極的な改善提案を行うのが強みです。

また、納品して終わりではなく、その後の運用フェーズにおけるPDCAサイクルにも参画し、システムを「より良いもの」へと継続的に改善していく伴走型の支援スタイルも特徴です。

株式会社ジャノメクレディア

株式会社ジャノメクレディアは、創業以来、多様な業種・業界のシステム開発で培った豊富な経験を活かし、システムの再構築やマイグレーションに強みを持つ会社です。

同社の特徴は、長年の経験に基づく高い技術力で、仕様書が不足しているようなブラックボックス化したシステムの解析から顧客目線での最適な移行プラン提案までを一貫して行える点にあります。

また、独自に開発した移行ツールなどを活用し、効率的なテストを実施することで、短期間・低価格でのマイグレーションを実現します。

レガシーシステム刷新の費用相場と開発期間

ここでは、規模別の費用相場と開発期間の目安、そしてコストを抑えるためのポイントを解説します。

【規模別の費用相場の目安】

| 刷新の規模 | 内容の例 | 費用相場 |

| 小規模 | 単一機能の刷新(販売管理など) | 500万円~1,000万円 |

| 中規模 | 複数機能の刷新、クラウド移行 | 1,000万円~3,000万円 |

| 大規模 | 全社的な基幹システム(ERP)の再構築 | 3,000万円~1億円以上 |

これらの費用はあくまで目安であり、既存システムの複雑さやデータの移行規模によって変動します。

正確な金額を把握するためには、複数の開発会社から見積もりを取得しましょう。

【規模別の開発期間の目安】

| 刷新の規模 | 内容の例 | 開発期間 |

| 小規模 | 部分的な機能の追加・改善 | 約3~6ヶ月 |

| 中規模 | 複数機能の統合・刷新 | 約6ヶ月~1年 |

| 大規模 | 基幹システム全体の再構築 | 1年~3年 |

既存システムの仕様が不明確な場合、現状を分析・調査する工程に時間がかかり、全体の期間が延びる傾向にあります。

余裕をもったスケジュールを組むことがプロジェクト成功の鍵です。

まとめ

レガシーシステムからの脱却は、業務効率化やコスト削減はもちろん、データ活用やセキュリティ強化といった、企業の競争力に直結する多くのメリットをもたらします。

成功の鍵は、この取り組みをただのIT部門の課題と捉えず、経営層の強力なコミットメントのもとで全社的な経営改革として進めることです。

この記事で得た知識をもとに、まずは自社のシステムの現状を「可視化」し、経営層を巻き込みながら、脱却計画の第一歩を踏み出しましょう。

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説