オフショア開発によって、海外の優秀なエンジニアリソースを活用することで、コスト削減と品質向上の両立が可能です。しかし、言語や文化の違い、時差など、国内開発とは異なる課題も存在します。

本記事では、オフショア開発の最新動向から費用相場、選定ポイント、失敗事例までを網羅的に解説。さらに、日本企業との豊富な実績を持つおすすめの開発会社も紹介します。

オフショア開発の実績・事例紹介

事例を知ることは、オフショア開発の可能性を具体的にイメージする上で役立ちます。実際のプロジェクトでどのような課題が解決されたのかを学ぶことで、自社のプロジェクトへの応用も考えやすくなるでしょう。

ここでは、トッパジャパン株式会社の事例を紹介します。

トッパジャパンは、ベトナムの優秀な開発チームと連携し、高品質かつコストパフォーマンスの良いオフショア開発サービスを提供している企業です。

日本国内に開発部署を設置し、日本円での決済や日本文化教育にも力を入れるなど、日本企業のニーズに応える体制を整えています。

教育系アプリ(プログラム教育)のVR(Virtual Reality)モジュール開発

ソフトウェアメーカーからの依頼で、売上低迷中の教育アプリに新たな価値を付加するため、8ヶ月かけてVRモジュールを開発しました。クライアントは目玉機能としてVR技術の導入を計画していたものの、社内にVR開発の専門技術者がおらず、急ぎのリリース予定にも関わらず人材確保が難航。

トッパジャパンではVR開発に精通した技術者チームを迅速に編成し、既存アプリとの連携部分を含めた開発を担当。専門性の高い技術領域をカバーすることで、クライアントは予定通りのリリースを実現しました。

電子ホワイトボードにバンドルするAIアプリケーション開発

価格競争が激化する電子ホワイトボード市場において、あるハードウェアメーカーは製品差別化のための特化機能追加を計画。6ヶ月間で、AIを活用した独自アプリケーションの開発をトッパジャパンに依頼しました。

AI開発実績が豊富なトッパジャパンは、他社にはない機能を実装。これにより、クライアントは競合他社にない付加価値を提供できるようになりました。

オンプレ環境をクラウドシステムに移行プロジェクト

国立大学は、経費削減を目的としたオンプレミス環境からクラウドへの移行プロジェクトをトッパジャパンに依頼し、プロジェクトは3か月で完了しました。セキュリティ要件から国内外のクラウドサービスを併用する必要があったため、複数のクラウド環境への移行経験が豊富なトッパジャパンが選ばれました。

設計から移行作業、構築、保守までをワンストップで対応し、さらに情報共有の効率化や運用自動化ツールも開発。これにより当初の目標を上回る経費削減を実現し、削減分を学生募集戦略予算へ振り向けることができました。

オフショア開発の最新の動向

2024年のオフショア開発市場では、いくつかの顕著な傾向が見られます。最も注目すべきは、ベトナムの圧倒的なシェア拡大です。最新データによれば、ベトナムは全体の約42%を占め、特に日本企業からの新規案件では第一選択肢となっています。

契約形態においては、ラボ型やハイブリッド型の採用が増加。これは、仕様変更への柔軟な対応や長期的なパートナーシップ構築を重視する企業が増えていることを反映しています。

開発内容では、Webシステム開発(業務系)の需要が前年比で15%から29%へと大幅に増加。一方、サービス系システムは34%から27%へと減少しており、企業の内部業務効率化へのニーズが高まっていることがうかがえます。

特筆すべきは、AI開発案件の急増です。ChatGPTの登場以降、生成AIをはじめとする先端技術への関心が高まり、国内では技術者が不足する中、オフショア開発でこの分野のリソースを確保する動きが活発化しています。

また、以下の記事ではオフショア開発について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発とは?メリット・デメリットや失敗例・おすすめの開発企業も紹介 – トッパジャパン株式会社

出典:オフショア開発.com|【2024年最新版】オフショア開発の現状と最新動向

主なオフショア開発先の特徴と費用相場

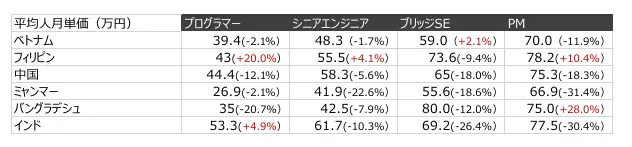

【国別のオフショア開発の価格帯】

引用:オフショア開発白書(2024年版)|2.オフショア開発先の人月単価(職種別)

2024年のオフショア開発市場では、前年の円安による単価上昇から落ち着きを見せ、全体的に減少傾向に転じています。この背景には、IT産業の成長に伴う人材育成の成果と、リソースの充実があります。

国別では、ベトナムが安定した単価と親日的な文化で日本企業からの支持を集め続ける一方、フィリピンはプログラマー層で20%の大幅上昇を記録しています。中国は全職種で単価下落がみられるものの、カントリーリスクから案件が他国へシフトする動きも活発です。

注目すべきは、オフショア開発の主目的が「コスト削減」から「リソース確保」へと大きく変化している点です。国内IT人材の深刻な不足により、価格だけでなく技術力や専門性を重視した企業選びが増えています。ミャンマーやバングラデシュといった新興国も台頭し、選択肢の多様化が進んでいます。

また、国別でオフショア開発の平均コストや開発手法、価格の決まり方について比較・解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社

オフショア開発企業の選定ポイント

オフショア開発の成否は、適切なパートナー企業の選定にかかっています。国内開発とは異なる視点で、以下のような多角的な評価が必要です。

- 実績と技術力

- コミュニケーション能力

- 契約条件と料金体系

- 品質保証とセキュリティ対策

- 対応している契約形態

- サポート体制

また、以下の記事ではオフショア開発におけるおすすめ企業について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発会社おすすめ9選|失敗しないためのポイントや活用のメリット・デメリットも – トッパジャパン株式会社

実績と技術力

企業の実績と技術力は信頼の基盤となります。過去の成功事例と専門性を多角的に評価しましょう。

【チェックリスト】

- 自社の業界・分野での開発実績がある

- 類似規模のプロジェクト経験がある

- 使用予定の技術スタックに精通している

- エンジニアの技術レベル評価方法が確立している

- 最新技術への対応・研究体制がある

開発実績は案件数だけでなく、質的側面も重要です。金融や医療など特定業界向けシステムには固有の知識や規制対応が必要となるため、関連分野での経験を持つ企業を優先すると良いでしょう。

エンジニアの質を見極める方法として、資格保有率や技術テスト実施状況、社内勉強会の頻度なども参考になります。

コミュニケーション能力

言語と文化の壁を越える体制が、プロジェクト成功の決め手です。効果的な意思疎通の仕組みがあるかどうか確認しましょう。

【コミュニケーション体制の評価ポイント】

- ブリッジSEの質と数

- 言語対応力(日本語・英語)

- 会議体制と報告プロセス

- 文化理解への取り組み

- 時差対応の工夫

特に重要なのはブリッジSEの存在です。技術と言語の両面に通じた人材が、どのように配置されているかを確認しましょう。

情報伝達の工夫も重要です。日本語の曖昧な表現をどう扱うか、認識齟齬を防ぐための確認プロセスが整備されているかなどをチェックします。

文化理解への姿勢も見逃せません。「報連相」の実践や日本独自の品質基準・細部へのこだわりへの理解など、言語力だけでなく文化的背景も共有できる環境が理想的です。

時差への対応策として、重複する業務時間の活用方法や緊急時の連絡体制、日本時間に合わせた勤務シフト制度などが整備されているかも確認しましょう。

契約条件と料金体系

オフショア開発の契約形態と費用構造を理解することも重要です。単価だけでなく、総コストを把握しましょう。

【費用構成の主な要素】

- 基本料金: エンジニアの人月単価や固定報酬

- 初期設定費: 開発環境構築やチーム編成のコスト

- 管理費: ブリッジSEやPMの人件費

- コミュニケーション費: 通訳・翻訳などの言語サポート費用

- 追加対応費: 仕様変更や機能追加に伴うコスト

見落としがちなのが「隠れコスト」です。特に管理工数の増加、コミュニケーション調整、納品後の修正対応などが予想以上に発生することがあります。成果物の検収基準や変更管理のルールを事前に明確化しておくことで、想定外の費用発生を防ぐことができます。

また、以下の記事ではベトナムでのオフショア開発について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発にはベトナムが最適!おすすめの開発会社や失敗しないポイントも – トッパジャパン株式会社

品質保証とセキュリティ対策

オフショア開発の成功には、確かな品質と強固なセキュリティが不可欠です。地理的距離や文化の違いを超えた品質管理の仕組みづくりが重要となります。

【品質保証のポイント】

- 多層的な検証プロセスの構築

- 自動テスト導入による一貫性確保

- 明確な品質基準の策定と共有

要件定義の段階で認識の齟齬を防ぐためのレビュープロセスを設け、設計・実装・テストの各フェーズで複数の目による確認を行うことが重要です。特に日本市場向け製品では、ユーザビリティや細部へのこだわりなど、文化的背景に根ざした品質感覚を共有する仕組みが必須となります。

セキュリティ面では、物理的対策と技術的対策の両輪が必要です。オフィスの入退室管理やデバイス持ち出し制限などの物理的セキュリティに加え、ネットワーク分離やアクセス権限の厳格管理といった技術的施策も欠かせません。

対応している契約形態

プロジェクトの性質に適した契約形態を選ぶことが、オフショア開発の成否を左右します。各形態の特徴を理解し、自社のニーズに合わせた選択をしましょう。

【ラボ型契約】

- 一定期間にわたり専任の開発チームを確保

- 仕様変更に柔軟に対応可能

- 発注側のマネジメント負担が大きい

- 長期・アジャイル開発に適している

ラボ型では専任のエンジニアチームを確保し、自社の開発部門の延長として機能します。要件が流動的なプロジェクトや、継続的な改善が必要な開発に適しています。柔軟性が高い反面、管理コストや指示の明確化が課題となります。

【請負型契約】

- 成果物と価格・納期を事前に確定

- 管理負担が少ない

- 仕様変更時に追加コストが発生

- 要件が明確な開発に適している

請負型は、「何を・いつまでに・いくらで」という条件を明確にした契約です。要件が固定的なプロジェクトや、明確な成果物が求められる場合に向いています。変更対応の柔軟性は低いものの、予算管理がしやすい特徴があります。

サポート体制

開発後の継続的サポートも重要です。地理的・時間的な隔たりを超えた支援体制の確立が不可欠です。

【重要な確認ポイント】

- 緊急時の対応フローと連絡体制

- 日本国内の窓口と技術サポート体制

- トラブル発生時の責任範囲

日本語によるサポート提供もポイントです。技術的な問題を正確に伝えるには、専門用語も理解できるブリッジSEの存在が重要。単なる通訳ではなく、技術と言語の両面に通じた人材がいることで、問題解決が格段に早まります。

また、以下の記事ではベトナムオフショアアプリのメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ ベトナムオフショアのアプリ開発におけるメリット・デメリット|失敗しないためのポイントも解説 – トッパジャパン株式会社

オフショア開発でよくある失敗事例

コスト削減や優秀な人材確保を目的としたオフショア開発ですが、実際には多くの企業が様々な困難に直面しています。海外との距離や文化の違いが原因となり、想定していなかった問題が次々と発生することも少なくありません。

成功事例だけでなく失敗パターンを事前に理解することで、同じ轍を踏まないための対策を講じることができます。ここでは、多くの企業が経験しているオフショア開発の典型的な失敗事例を紹介します。

また、以下の記事ではオフショア開発におけるよくある悩みについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発でよくある悩みとは?悩み別の対処法や成功事例も紹介 – トッパジャパン株式会社

発注先の選定ミス

オフショア開発会社選びに失敗すると、その後の開発プロセスで様々な問題が発生する可能性があります。

最も深刻な選定ミスは、プロジェクト要件と企業の強みのミスマッチです。例えば、基幹システム開発の実績豊富な会社にモバイルアプリ開発を依頼したり、大規模開発に特化した企業に小規模でスピード重視のプロジェクトを依頼したりすると、お互いの期待値が合わず、不満が生じやすくなります。

【発注先選定のミスマッチ】

- 技術的専門性の不一致

- 開発規模と体制の不釣り合い

- 業界知識・経験の欠如

- コミュニケーション体制の不備

見積価格の安さだけで判断するケースも危険です。低価格を提示する企業は、実際の開発段階で追加費用を要求したり、品質を犠牲にしたりするリスクがあります。

また、実績の検証不足も大きな落とし穴です。「500社の取引実績」といった宣伝文句を鵜呑みにせず、自社と似た規模・業種での具体的な開発事例や、可能であれば実際のユーザー評価を確認すべきです。

納期の遅延

オフショア開発では、予定通りに完成しないプロジェクトは珍しくありません。納期遅延の背景には複合的な要因があります。

最大の原因は要件定義の曖昧さです。「使いやすいシステムを作って欲しい」「できるだけ早く」といった抽象的な指示は、解釈の幅が広く、双方の認識にズレが生じます。曖昧な指示が連鎖し、開発が進むほど齟齬が拡大、最終的に「想定していたものと違う」という事態に発展するケースが多いのです。

【納期遅延の要因】

- 要件定義の不明確さ

- 進捗報告の形骸化

- 文化による納期感覚の違い

- コミュニケーション不足

進捗管理の甘さも深刻な問題です。「90%完了しました」という報告を受けても、残り10%に最も困難な部分が含まれているケースや、報告自体が実態を反映していないことも少なくありません。形式的な進捗会議ではなく、実際の成果物を段階的に確認するプロセスが欠かせません。

予算オーバー

当初の見積もりを大幅に超過するケースも珍しくありません。予算管理の失敗は複数の要因から発生します。

【予算オーバーの典型パターン】

- 小さな仕様変更の積み重ね

- 初期見積もりの甘さ

- 品質問題による手戻り

- 想定外の追加工程発生

「ついでにこの機能も」「もう少し使いやすく」といった小さな変更要求が積み重なり、最終的に大幅なコスト増を招きます。特に請負型契約では、追加開発ごとに費用が上乗せされるため、変更管理の甘さが予算超過に直結します。

初期見積もりの甘さも予算オーバーの大きな要因です。開発範囲が不明確なまま概算見積もりを行い、後から詳細が明らかになるにつれてコストが膨らむケースや、見積もり時に考慮されていなかった工程(テスト環境構築、データ移行など)が後から必要になるケースも少なくありません。

低品質な成果物

期待していた品質レベルと、実際の納品物にギャップが生じるケースも多く見られます。

【品質問題の発生要因】

- 品質基準の認識差

- テスト工程の簡略化

- 技術レベルのバラつき

テスト工程の軽視も深刻な問題です。納期優先でテストが簡略化されたり、テストケースの網羅性が低かったりすると、重大なバグを見逃したまま納品されることがあります。

開発チーム内の技術レベルの差も見逃せません。リードエンジニアは高いスキルを持っていても、実際の実装を担当するメンバーの技術力にバラつきがあると、コード品質が安定しません。

また、以下の記事ではオフショア開発の失敗例について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発の失敗事例4選!成功させるポイントや代替案も紹介 – トッパジャパン株式会社

実績が豊富なおすすめのオフショア開発企業5選

ここでは、日本企業との豊富な取引実績・高い技術力、そしてコミュニケーション課題への効果的な対策を持つオフショア開発会社を厳選してご紹介します。

トッパジャパン株式会社

出典:トッパジャパン株式会社

トップジャパンは、日本とベトナムの強みを融合させた開発体制が特徴です。日本文化への深い理解と柔軟な対応力が評価されています。

【トップジャパンの特徴】

- 日本法人として開発担当部署を国内に設置

- 日本円決済による為替リスクの排除

- 日本語対応可能なスタッフによるサポート体制

- 独立した品質検査チームによる厳格な品質管理

最大の特徴は、単なる開発委託先ではなく、日本企業としての安心感を提供している点です。多くのベトナム系企業が抱える日本法人特有の課題を解消し、スムーズな連携体制を構築しています。

開発サービスの幅広さも魅力で、システム開発だけでなく、ITコンサルティングやヘルプデスク・IT導入支援まで総合的なサポートが可能です。国立大学や自治体など、セキュリティ要件の厳しい大規模開発の実績も豊富に持っています。

株式会社カオピーズ

出典:株式会社カオピーズ

カオピーズは、日本専門のオフショア開発に特化した企業で、技術力とコミュニケーション能力の高さが強みです。

【カオピーズの特徴】

- 日本一筋のシステム開発(100%日本向け案件)

- ベトナム屈指の技術系大学出身者による高度な技術力

- 日本語堪能なエンジニアによるブリッジSE体制

カオピーズは、日本のIT環境を専門的に学んだ創業者たちが、日本のマインドセットを大切にしながら開発を行っているのが特徴です。

技術面では、ハノイ工科大学をはじめとするベトナム屈指の技術系大学出身者を中心に採用。PMP、ISTQB、AWSなど200を超える資格保有数が、その技術力の高さを裏付けています。

「1時間ルール」による迅速な課題解決体制も導入しており、問題発生時の対応スピードの速さも評価されています。

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

ハイブリッドテクノロジーズは、豊富なリソースと一気通貫の開発体制が強みの企業です。

【ハイブリッドテクノロジーズの特徴】

- 500名以上の従業員と26,000名のエンジニアリストによる柔軟なリソース配置

- 290社以上のプロジェクトサポート実績に基づく豊富な開発ノウハウ

- ISO9001/27001取得と独自の品質管理システムによる高品質保証

日本での企画・設計とベトナムでの開発・保守という役割分担を、日本の商習慣や文化を深く理解したベトナム人エンジニアが橋渡しすることで、コミュニケーションロスを最小限に抑えています。

幅広い課題にも対応可能で、エンジニア不足の解消からDX推進、基幹システム刷新、AI活用まで、様々なニーズに応えるソリューションを展開。特に最新テクノロジーを活用したプロジェクトにも積極的に取り組んでおり、革新的なサービス開発を支援しています。

株式会社Sun Asterisk

Sun Asteriskは、多国籍な拠点展開と多様なサービスラインナップが強みのグローバル企業です。

【Sun Asteriskの特徴】

- 日本・ベトナム・フィリピン・カンボジアの4カ国に拠点を展開

- 1,000人以上のエンジニアリソースを保有

- システム開発からDXコンサルティングまで幅広いサービス提供

開発体制の特徴としては、プロジェクトの企画段階から設計・開発・リリース、そして保守までを一貫して提供できる点が挙げられます。

これにより、開発の各フェーズでの情報損失を防ぎ、クライアントの意図を正確に反映した成果物の提供が可能となっています。

VNEXT JAPAN株式会社

VNEXT JAPANは、クライアント専用チームによるきめ細かなサポートが特徴の企業です。

【VNEXT JAPANの特徴】

- 350社以上の取引実績と700件を超えるプロジェクト対応

- 最短1週間でのチーム編成と400名以上のエンジニアリソース

- 100以上の技術に対応する高いスキルレベル

特筆すべきは、日本人プロジェクトマネージャーが上流工程から対応可能な体制で、日本国内と同等の品質を確保しながらも、大幅なコスト削減を実現している点です。

先端技術分野に早くから取り組み、自然言語処理やデータ解析など高度な技術を要するプロジェクトでも豊富な実績を持っています。

3名からの柔軟なチーム構成と工程に応じた人員調整も可能で、様々なプロジェクト規模やフェーズに対応できる柔軟性も強みです。

まとめ

オフショア開発は単なるコスト削減手段から、国内IT人材不足を補う重要な戦略へと進化しています。特にベトナムは日本企業からの高い支持を集め、最新のデータでは約42%のシェアを獲得しています。この数字から、ベトナムは文化的親和性や技術力の高さが評価されていると言えるでしょう。

成功のカギは適切なパートナー選びにあり、実績や技術力、コミュニケーション能力、契約形態、品質管理体制など多角的な評価が必要です。

ラボ型と請負型の契約形態をプロジェクト特性に合わせて選択し、明確な品質基準と強固なセキュリティ対策を構築することで、地理的・文化的な障壁を乗り越え、オフショア開発の真価を発揮できるでしょう。

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説