オフショア開発は、コスト削減や優秀な人材確保などの魅力がある一方で、言語や文化の壁、地理的な距離による課題も多く、思うような成果を上げられないケースも少なくありません。特に、初めてオフショア開発を導入する企業にとっては、予想外の問題に直面することで、当初の期待通りの効果を得られないことも珍しくないのが現状です。

本記事では、オフショア開発でよく発生する5つの悩み「コミュニケーションの障壁」「品質管理の難しさ」「納期のズレ」「コストオーバー」「リソースの不安定さ」について詳しく解説します。

それぞれの課題に対する効果的な対処法を具体的に紹介し、ブリッジSEの活用方法やテスト計画の立て方、適切な契約形態の選び方など、実践的なアドバイスも提供します。

オフショア開発でよくある5つの悩み

国境を越えた開発プロジェクトには、以下のような独自の課題があります。

- コミュニケーションの障壁が大きい

- 品質管理が難しい

- 納期がズレやすい

- コストが予想以上に膨らむ

- リソースが安定しない

特に初めてオフショア開発を活用する企業にとっては、予想していなかった問題が次々と発生し、当初の計画が狂うことも少なくありません。国内開発と異なる環境で進めるからこそ発生する課題を事前に理解し、適切な対策を講じましょう。

コミュニケーションの障壁が大きい

オフショア開発では、言語や文化の壁がプロジェクトの障害になります。互いの意図を正確に伝え合うための工夫が必要です。

【主なコミュニケーション障壁】

| 障壁の種類 | 具体的な問題 |

| 言語の違い | 専門用語の誤解、ニュアンスの欠落 |

| 文化的背景 | 仕事の進め方、品質管理の認識のズレ |

| 時差 | リアルタイムでの対応の難しさ |

| 報告スタイル | 「報連相」習慣の違い |

特に日本語特有の曖昧な表現が、コミュニケーションで大きな問題となります。「できれば」「なるべく」「そろそろ」といった言葉は、優先度や緊急度が相手に伝わりにくく、認識のズレを生みます。

また、以下の記事では国別のオフショア開発の平均コストや開発手法について比較・紹介しています。オフショア開発の依頼国にお悩みの方は、あわせてご覧ください。

→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社

品質管理が難しい

オフショア開発では地理的な距離があるため、品質の確保と維持も大きな課題となります。

【品質管理の主な課題】

- 品質基準の認識に差異がある

- テスト体制が不足している

- 進捗確認が難しい

- フィードバックが遅い

- 技術レベルにバラつきがある

日本企業が求める品質水準は世界的に見ても高レベルで、細部へのこだわりや完成度の高さを重視する傾向があります。しかし、この「日本品質」の概念が相手国では必ずしも共有されておらず、システムが「動けばよい」という価値観との間にギャップが生じることがあります。

また、開発の進行状況をリアルタイムで把握しにくいことも、品質管理を難しくする要因です。報告される進捗と実際の状況に乖離があり、問題が後になって発覚するケースも少なくありません。

また、以下の記事ではベトナムでのオフショア開発について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発にはベトナムが最適!おすすめの開発会社や失敗しないポイントも – トッパジャパン株式会社

納期がズレやすい

オフショア開発ではさまざまな要因から、予定していた納期とズレる場合があります。

【納期がズレる主な原因】

- 曖昧な要件定義と認識のズレ

- 進捗報告が少ない

- 文化的な納期感覚の違い

- 想定外の技術的課題

- コミュニケーション不足

納期に関する認識は国や文化によって異なります。日本では「絶対に守るべき期日」という感覚が強い一方、一部の国では「目安」と捉える傾向があります。この価値観の違いが、予定どおりに進まない原因です。

また、開発が始まってから要件の曖昧さが明らかになり、設計のやり直しや実装の変更が必要になるケースも少なくありません。仕様変更が積み重なることで、当初の計画からどんどん遅れが生じていきます。

コストが予想以上に膨らむ

オフショア開発では、初期の見積もりよりも最終的に高額になるケースが少なくありません。

【コスト増加の典型パターン】

| 要因 | 内容 |

| 仕様変更 | 小さな変更の積み重ね |

| 見積もりの甘さ | 開発範囲が不明確 |

| 品質問題 | 修正・再開発のコスト |

| 追加作業 | 想定外の工程発生 |

オフショア開発は人件費が安いという理由で選ばれることが多い一方、実際にはさまざまな隠れコストが発生します。特に問題となるのは、開発途中での仕様変更です。当初は小さな修正と思われていたものが積み重なり、結果的に大幅なコスト増につながるケースもあります。

また、初期の見積もりの段階で開発範囲を明確にしておかないと、「想定外」として追加費用が発生することがあります。テスト環境の構築、データ移行、運用マニュアル作成など、見積もりに含まれていない作業が後から必要になるケースも少なくありません。

コミュニケーションコストも見落とされがちです。通訳や翻訳、頻繁なオンライン会議、時には現地訪問など、当初想定していなかった費用が発生することもあります。

リソースが安定しない

オフショア開発では、リソースが安定しないという問題も起こります。

【リソース不安定化の要因】

- エンジニアの突然の離職・交代

- スキルレベルのバラつき

- 知識・ノウハウの引継ぎ不足

- 複数プロジェクトの掛け持ち

- 契約更新時の体制変更

特に新興国では人材の流動性が高く、プロジェクトの途中でメンバーが入れ替わることが少なくありません。これにより知識やノウハウの断絶が生じ、効率の低下や品質問題につながることがあります。

また、表面上は同じスキルセットでも、実際の技術レベルには大きな差があるケースもあります。リードエンジニアは高いスキルを持っていても、実際の実装を担当するメンバーのレベルにバラつきがあるケースも珍しくありません。

オフショア開発の悩み別の対処法

本章では、オフショア開発で直面する主な悩みとその対処法を解説します。

- コミュニケーション不足は「ブリッジSEの配置とツールを活用」

- 品質や納期遅延は「テスト計画と進捗管理ツール」で強化

- コストオーバーは「契約形態の選定」で回避

これらの対策を事前に理解し実施することで、プロジェクトを成功に導くことができるでしょう。上記3つの対処法について詳しく説明します。

コミュニケーション不足は「ブリッジSEの配置とツールを活用」

オフショア開発の言語と文化の壁を乗り越えるには、適切な人材とツールの組み合わせがポイントです。ブリッジSEを配置して、効果的な情報共有体制を構築しましょう。

オフショア開発の要となるブリッジSEには、以下のスキルが求められます。

- 言語能力:日本語と現地言語を高いレベルで使える

- 技術理解:開発内容の専門的知識がある

- 文化理解:日本と現地の商習慣・仕事観を把握している

- 調整能力:認識齟齬の早期発見と解消ができる

ブリッジSE(ブリッジシステムエンジニア)はただの通訳ではなく、日本と現地をつなぐ重要なポジションです。特に「報連相」や品質に対する考え方など、日本特有のビジネス文化を理解し、現地チームに正確に伝えられる人材が望ましいです。日本文化教育を実施している開発企業を選ぶことで、上記のスキルをもつブリッジSEの確保が容易になります。

コミュニケーション不足の解消には、ツールの活用も不可欠です。

以下に示すように、用途別に最適なツールを採用しましょう。

【コミュニケーションツールの最適化】

| ツールタイプ | 用途 | 代表的ツール |

| チャット | 日常的な情報共有 | Slack・Teams |

| ビデオ会議 | 定期ミーティング、認識合わせ | Zoom・Google Meet |

| プロジェクト管理 | タスク進捗の可視化 | Jira・Trello |

| 文書共有 | 仕様書・設計書の一元管理 | Google Drive |

ツールの多様化だけでなく、使用ルールの標準化も重要です。例えば「緊急度に応じたチャンネル分け」「定例会議の固定アジェンダ」「ドキュメントの命名規則」などを定めることで、情報の整理と検索が容易になります。

さらに、認識差を埋めるための工夫も必要です。曖昧な表現を避け、具体的な例や図解を活用すること、重要なポイントは書面で残し、口頭だけの指示に頼らないこと、また「Yes」と言われても本当の理解を確認するためのフォローアップ質問を準備しておくことなども効果的です。

また、以下の記事ではベトナムオフショアアプリのメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ ベトナムオフショアのアプリ開発におけるメリット・デメリット|失敗しないためのポイントも解説 – トッパジャパン株式会社

品質や納期遅延は「テスト計画と進捗管理ツール」で強化

オフショア開発では、見えないところで進む開発を可視化し、継続的な品質確保と納期管理を実現するための仕組みづくりが重要です。

【効果的なテスト戦略】

- 初期段階でテスト計画策定

- 多層的なテスト体制の構築

- 自動テストの積極的導入

- 独立したQAチームの設置

品質問題を防ぐには、開発の初期段階からテスト計画を策定することが重要です。具体的なテストケースを作成し、「何をもって合格とするか」の基準を明確にします。また、単体テスト、結合テスト、システムテスト、受入テストという多層的なアプローチで、異なる視点から品質を検証しましょう。

自動テストを導入することで、人的ミスを減らし、一貫した品質チェックが可能になります。特に回帰テストの自動化は、変更による予期せぬ影響を早期に発見するのに役立ちます。

また、納期遅延を防ぐには、大きな目標を小さなマイルストーンに分解し、進捗を細かく管理することが効果的です。プロジェクト管理ツールを活用して、各タスクの状況をリアルタイムで把握できる環境を整えましょう。

定期的な進捗会議では報告だけでなく、課題の洗い出しと解決策の議論に重点を置くことが大切です。また、週次や月次の進捗報告書を標準化し、つねに同じフォーマットで情報をまとめることで、比較分析が容易になります。

コストオーバーは「契約形態の選定」で回避

コストオーバーを防ぐ最大のポイントは、プロジェクトの性質に適した契約形態を選ぶことです。

【プロジェクト特性別の契約形態】

| 契約形態 | 特徴 | 向いているプロジェクト | リスク軽減策 |

| 請負型 | 成果物に対して固定価格 | 要件が明確、仕様変更が少ない | 詳細な仕様書と検収基準 |

| ラボ型 | 人月単位で専任チームを確保 | 要件が流動的、長期開発 | 工数上限設定、マイルストーン |

要件が明確で変更が少ない場合は請負型が適していますが、要件が流動的な場合はラボ型がおすすめです。

【効果的な予算管理の仕組み】

- 詳細な要件定義と優先順位付け

- 変更管理プロセスの確立

- 定期的な予算レビュー

- フェーズ分割による段階的な投資

また、仕様変更が発生した場合、その影響(工数・コスト・納期)を評価し、予算内に収まるかを判断する仕組みも必要です。「この変更を入れると、他のどの機能を削減するか」という優先順位の議論を行うことで、全体予算を維持できます。

プロジェクトを複数のフェーズに分割し、各フェーズの成果を確認してから次に進む手法も効果的です。初期フェーズで小規模な投資から始め、成功を確認しながら段階的に規模を拡大することで、リスクを最小化できます。

オフショア開発の体制と流れ

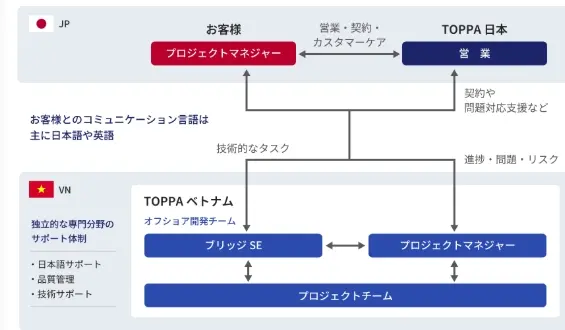

出典:トッパジャパン株式会社

オフショア開発には、明確な役割分担と連携体制の構築が不可欠です。ここでは、トッパジャパンの開発体制を例に、一般的な開発フローと組織構造を解説します。

【オフショア開発の基本体制】

日本とベトナム(または他の開発国)の二拠点体制が基本となります。日本側には顧客窓口となるプロジェクトマネージャーと営業・カスタマーケア担当が配置され、ベトナム側にはブリッジSEを中心とした開発チームが組織されます。

【開発の標準的な流れ】

- 問い合わせ・ヒアリング(要件の初期確認)

- 見積もり提示(費用と期間の提案)

- 契約締結(サポート体制の選択)

- 詳細仕様の確定(要件の詳細化)

- 開発作業(ベトナムチームによる実装)

- 品質テスト(独立チームによる検証)

- 検収・納品(顧客確認と最終調整)

こうした明確な体制と流れを確立することで、言語や文化の壁を超えた効率的な開発が実現し、オフショア開発特有の不安やリスクを最小限に抑えられます。

また、以下の記事ではオフショア開発について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発とは?メリット・デメリットや失敗例・おすすめの開発企業も紹介 – トッパジャパン株式会社

オフショア開発の成功事例

ここでは、トッパジャパン株式会社の実際の開発事例をご紹介します。

- 教育系アプリ(プログラム教育)のVR(Virtual Reality)モジュール開発

- 電子ホワイトボードにバンドルするAIアプリケーション開発

- オンプレ環境をクラウドシステムに移行プロジェクト

これらの事例から、自社の課題解決にオフショア開発をどう活用できるか検討してみましょう。

教育系アプリ(プログラム教育)のVR(Virtual Reality)モジュール開発

ソフトウェアメーカーからの依頼で実施したVRモジュール開発は、専門の人材確保の課題を解決した好例です。顧客は既存の教育アプリの売上低迷を打開するため、差別化機能としてVR技術の導入を計画していましたが、社内にVR開発の専門技術者がおらず、急ぎのリリース予定にも関わらず人材確保が難航していました。

トッパジャパンはVR開発に精通した技術者チームを迅速に編成し、8ヶ月かけて既存アプリとの連携部分を含めた開発を担当。社内では補えない専門性の高い技術領域をカバーすることで、クライアントは予定通りのリリースを実現しました。

電子ホワイトボードにバンドルするAIアプリケーション開発

価格競争が激化する電子ホワイトボード市場において、あるハードウェアメーカーは製品差別化のための特化機能追加を計画。6ヶ月の開発期間で、AIを活用した独自アプリケーションの開発をトッパジャパンに依頼しました。

AI開発実績が豊富なトッパジャパンは、他社製品にはない独自機能を実装。これにより、クライアントは製品の付加価値を高め、価格競争から脱却する戦略を実現しました。

オンプレ環境をクラウドシステムに移行プロジェクト

国立大学からの依頼で、経費削減を目的としたオンプレミス環境からクラウドへの移行プロジェクトを3ヶ月で完了させました。セキュリティ要件から国内外のクラウドサービスを併用する必要があり、複数のクラウド環境への移行経験が豊富なトッパジャパンが選ばれました。

設計から移行作業・構築・保守までをワンストップで対応し、さらに情報共有の効率化や運用自動化ツールも開発。これにより当初の目標を上回る経費削減を実現し、削減分を学生募集戦略予算へ振り向けることができました。

また、以下の記事ではオフショア開発の失敗例について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発の失敗事例4選!成功させるポイントや代替案も紹介 – トッパジャパン株式会社

失敗しないオフショア開発会社の選び方

オフショア開発の成否は、適切なパートナー企業の選定にかかっています。価格の安さだけで判断すると、コミュニケーション不足や品質問題など、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。

ここでは、オフショア開発でよくある失敗を回避するための、パートナー企業選びのポイントを解説します。

- 国内外の実績をみる

- 言語対応とコミュニケーション力をみる

- 契約タイプと料金プランをみる

- セキュリティと品質管理体制をみる

上記の基準を参考に慎重に選定することで、国境を越えた開発プロジェクトを成功に導くことができるでしょう。

国内外の実績をみる

過去の実績は、オフショア開発の成功に関わる重要な指標です。特に日本企業との取引経験が豊富かどうかを確認しましょう。

【確認すべき実績ポイント】

- 日本企業との取引実績数と継続年数

- 類似業界・規模のプロジェクト経験

- リピート率(既存顧客からの継続案件率)

- 具体的な成功事例と顧客の評価

日本市場特有の品質要求や納期感覚、ビジネス慣行を理解しているかどうかが、プロジェクト成功の大きな要因となります。特に長期にわたって日本企業と取引を続けている実績は、安定した品質とサービスの証といえるでしょう。

次に、自社のプロジェクトと類似した業界や規模の開発経験があるかを確認します。特に大規模システムの開発を依頼するなら、同等規模のプロジェクト経験があるかを確かめるべきです。

客観的な評価指標としては、リピート率が参考になります。既存顧客からの継続的な依頼がある企業は、一定以上の信頼を得ていると考えられます。

また、具体的な成功事例や導入実績を詳しく確認することも重要です。実例を通じて、技術力だけでなく、問題解決能力やコミュニケーション力も把握できるでしょう。

また、以下の記事ではオフショア開発において実績が豊富な会社や選び方のポイントについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ 実績豊富なオフショア開発会社5選!国別の費用相場や失敗事例も解説 – トッパジャパン株式会社

言語対応とコミュニケーション力をみる

オフショア開発の最大の障壁は言語と文化の違いです。これを乗り越える体制が整っているかを確認しましょう。

【コミュニケーション体制チェックリスト】

- 日本語対応スタッフの人数と日本語レベル

- ブリッジSE(ブリッジSE)の配置と経験

- コミュニケーションツールと会議体制

- 日本文化教育の実施状況

まず確認すべきは日本語対応の質と量です。単に「日本語対応可能」というだけでなく、実際に何名の日本語話者がいるか、日本語能力試験(JLPT)でどのレベル(N1〜N5)を取得しているかを確認しましょう。N1・N2レベルのスタッフが複数いる企業なら、細かなニュアンスも伝わりやすくなります。

特に重要なのがブリッジSEの存在です。ブリッジSEは技術的な知識と言語能力を兼ね備え、日本側と現地開発チームの橋渡しをする重要な役割を担います。経験豊富なブリッジSEがいる企業は、要件の解釈ミスや認識のズレを最小限に抑えられます。

日常的なコミュニケーション手段も確認しましょう。チャットツール、ビデオ会議システム、プロジェクト管理ツールなど、どのような環境が整備されているか、また定例会議の頻度や報告体制はどうなっているかも重要なポイントです。特に時差がある場合、どのように対応しているかも確認するとよいでしょう。

最近では日本語教育だけでなく、「日本文化教育」を実施している企業も増えています。日本の礼儀やビジネスルール、考え方に関する教育を行っている企業は、言葉だけでなく文化的な背景も理解しているため、よりスムーズなコミュニケーションが期待できます。

契約タイプと料金プランをみる

プロジェクトの性質に合った契約形態を選び、料金体系を詳しく確認することも重要です。

【契約・料金の確認ポイント】

- プロジェクトに適した契約形態の選択

- 料金内訳と追加費用の発生条件

- 支払い条件とマイルストーン

- 契約解除条件

オフショア開発の主な契約形態は「ラボ型」と「請負型」の2種類があります。ラボ型は専属チームを月額固定で確保するもので、要件が流動的なプロジェクトや長期開発に適しています。一方、請負型は成果物に対して固定価格を支払うもので、要件が明確な短期プロジェクトに向いています。

料金プランの透明性も重要です。見積書には基本料金だけでなく、どのような追加費用が発生しうるかも明記されているか確認しましょう。特に、仕様変更時の対応方法や料金計算方法、コミュニケーションコスト(通訳・翻訳費用など)が含まれているかなど、隠れたコストがないかチェックすることが大切です。

支払い条件も確認ポイントです。前払いの比率や、マイルストーンごとの支払いスケジュール、検収条件などが明確になっているかを確認しましょう。また、予期せぬ事態に備えて、契約解除条件や不測の事態が発生した場合の対応方針も事前に合意しておくことが重要です。

セキュリティと品質管理体制をみる

情報資産の保護と品質確保の仕組みは、信頼できるパートナー選びの重要な判断材料です。

【セキュリティ・品質管理の確認事項】

- セキュリティ認証の取得状況

- 物理的・技術的セキュリティ対策

- 品質管理プロセスとテスト体制

- 独立した品質保証チームの有無

まず、情報セキュリティに関する国際認証(ISO 27001/ISMS)の取得状況を確認しましょう。これらの認証を持つ企業は、体系的なセキュリティ管理体制が整備されていると考えられます。

物理的なセキュリティについては、オフィスの入退室管理、監視カメラの設置、私物デバイスの持ち込み制限などが行われているかを確認します。技術的なセキュリティ対策としては、ネットワーク分離、アクセス権限の管理、暗号化対策などの状況をチェックしましょう。

品質管理体制も重要な評価ポイントです。開発プロセスにおけるレビューの仕組みや、テスト計画の策定方法、バグ管理のプロセスなどが確立されているかを確認します。特に重要なのは、独立した品質保証チームの存在です。第三者視点での品質チェックが行われることで、より客観的な品質評価が可能になります。

また、以下の記事ではオフショア開発におけるおすすめ企業について解説しています。あわせてご覧ください。

→ オフショア開発会社おすすめ9選|失敗しないためのポイントや活用のメリット・デメリットも – トッパジャパン株式会社

オフショア開発会社のご相談ならトッパジャパンへ

トッパジャパンは、高品質なオフショア開発サービスを提供します。これまで100件以上の開発案件を成功させ、50人以上の優秀な人材を擁し、80%を超える高いリピート率を誇ります。

当社の特徴は、品質を高く保ちながら価格を抑える独自のシステムがあること。ベトナム有数の開発チームと連携し、コストパフォーマンスに優れた開発体制を構築しています。

特筆すべきは「日本文化教育」への取り組みです。言語だけでなく、日本の礼儀やビジネスルール、考え方まで理解したエンジニアが対応するため、コミュニケーションの質が向上し、プロジェクト成功率が高まります。

独立した品質検査チームによる厳格な品質管理体制、日本語や英語でコミュニケーション可能なメンバーと日本人エンジニアによるサポート、そして指紋認証・監視カメラなど、徹底したセキュリティ対策も安心の理由です。

オフショア開発に関するご相談は、豊富な実績と確かな技術力を持つトッパジャパンにぜひお任せください。

トッパジャパン株式会社 |オフショア開発を国内基準の品質で対応

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説