システム開発では、適切な見積もりがなければ、予算超過や納期遅延、品質低下といった問題が発生するリスクが高まります。しかし、見積書の内容を理解し、その妥当性を判断することは容易ではありません。

本記事では、システム開発における見積もりの役割から始まり、実際の見積書サンプルや記載される主な項目(要件定義、設計、開発、テスト、保守運用など)を詳しく解説します。

さらに、トップダウン見積やボトムアップ見積など7つの代表的な見積もり手法と、その特徴・メリット・デメリットについても紹介。見積書をチェックする際のポイント、妥当性を確認する方法、そして見積もりを依頼する際の注意点まで解説します。

システム開発を外部に委託する企業の担当者や、初めてシステム開発を依頼する方はぜひ参考にしてください。

システム開発における見積もりの役割

システム開発における見積書は、プロジェクト全体の範囲・必要経費・完了予定日を明確に示すだけでなく、発注側と受注側の認識の違いを未然に防ぐ役割も果たします。

精度の低い見積もりは、さまざまな問題を引き起こす原因になりかねません。

- 予算が足りなくなり開発が中断したり品質が落ちたりする

- 納品が遅れてビジネスチャンスを逃してしまう

- 要件の漏れによって後から仕様変更が必要になる

同じプロジェクト内容でも、開発会社によって見積金額が大きく異なることも珍しくありません。これは各社の人件費単価や作業工程の考え方の違いによるものです。

だからこそ、複数の会社から見積もりを取得して比較検討することが大切です。

また、以下の記事では教育業界におけるシステム開発について解説しています。あわせてご覧ください。

→ 教育業界で求められるシステム開発とは?おすすめの開発会社も紹介

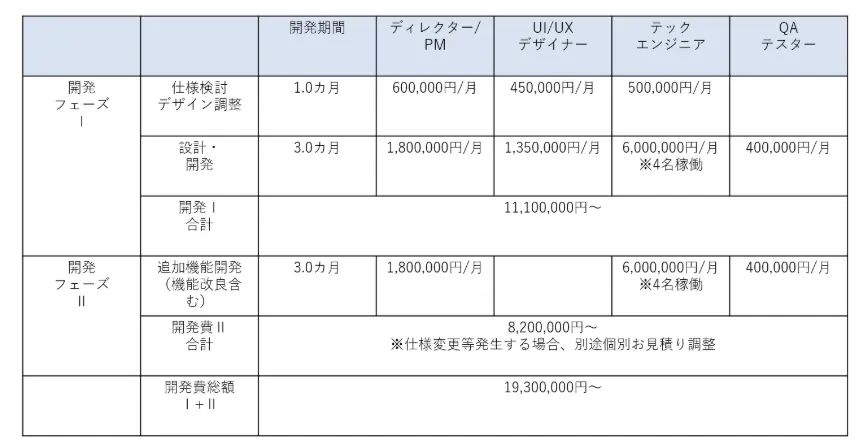

システム開発における見積書サンプル

システム開発の見積書は、多種多様なフォーマットが存在します。以下は、システム開発の見積もりの一例です。

出典:GeNEE「システム開発の見積もり方法 / 内訳、リスクも解説」

見積書の種類は、主に以下の3つに分けられます。

| 種類 | 特徴 | 適した場面 |

| 基本的な見積書 | シンプルな構成で主要コスト項目を一覧表示 | 小規模プロジェクト、初期提案時 |

| 詳細な見積書 | 各コスト要素を細分化して記載 | 複雑なプロジェクト、正確な見積もりが必要な場合 |

| カスタマイズした見積書 | クライアントの要望に応じて変更可能 | 特殊要件のあるプロジェクト |

一般的には工程と開発期間、関わるスタッフの単価を記載し、各フェーズにかかる費用を明確にします。

見積書に記載されている項目がわからない場合は、開発会社に質問しましょう。項目に対する解釈の違いが後々のトラブルにつながることもあります。

システム開発会社によって記述方法は異なるため、疑問点はしっかり確認することが重要です。

また、以下の記事ではシステム開発の費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。

→ システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説

システム開発の見積書に記載される主な項目

システム開発の見積書には、以下のようなさまざまな費用項目が記載されています。

- 要件定義費用(ヒアリング、調査・分析)

- 設計費用(基本設計、詳細設計)

- 開発費用(プログラミング、UI/UXデザイン)

- テスト費用(単体/結合/総合/負荷テストなど)

- 保守運用費用(監視、アップデート対応)

- その他(旅費交通費、物品購入費 など)

ここでは、システム開発の見積書に含まれる主な項目とその内容について解説します。

要件定義費用(ヒアリング、調査・分析)

要件定義費用は、システム開発の土台を作る重要な投資です。この工程でかかる費用を惜しむと、後工程での手戻りや追加コストにつながります。

【要件定義費用に含まれる主な項目】

- ヒアリングセッションの実施

- 業務プロセスの調査・分析

- 市場・競合調査

- ユーザー要求の整理と文書化

- 要件定義書の作成

要件定義は「システムが何を実現すべきか」を明確にする最初の段階です。クライアントの要望をヒアリングし、実現すべき機能や性能の詳細を文書化します。

一般的に要件定義の単価は他工程より高めに設定されていることが多く、この段階で十分な時間と費用をかけることが重要です。

また、以下の記事ではシステム開発を外注・内製するメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ システム開発を外注・内製するメリット・デメリットを解説!判断基準や開発費用も紹介

設計費用(基本設計、詳細設計)

設計費用はシステムの骨格を形作るための重要な投資であり、設計のクオリティがプロジェクト全体の効率と成果物の品質を左右します。

【設計費用に含まれる主な項目】

- システムアーキテクチャの設計

- データベース設計

- 画面遷移設計

- インターフェース設計

- セキュリティ設計

設計は、基本設計と詳細設計の二段階で進められるのが一般的です。基本設計ではシステム全体の構造や機能の概要を決定し、詳細設計では各機能の具体的な実装方法やデータの流れを細かく定義します。

規模の大きいシステムでは、設計工程に開発工程と同程度のコストがかかる場合もあります。しかし、設計の質が高いほど開発工程でのエラーが減少し、将来的なメンテナンスコストも抑えられます。

開発費用(プログラミング、UI/UXデザイン)

開発費用は、実際にシステムを形にするための中核となる費用で、見積書の中で最も大きな比重を占めます。

【開発費用の算出方法】

| 計算要素 | 詳細 |

| 工数 | 「人月」「人日」で表される作業量 |

| 単価 | エンジニアの技術レベルや役割による時間単価 |

| 計算式 | 工数 × 単価 = 開発費用 |

開発費用には、プログラマーやエンジニアによるコーディング作業、UI/UXデザインの実装、各種テストの実施など、システム構築に直接関わる作業の費用が含まれます。人件費が総費用の半分以上を占めるのが一般的です。

システムの複雑さや規模によって必要な工数は大きく変わります。例えば、同じ機能でも、高度なセキュリティが求められる金融系システムと、社内向けの簡易的なシステムでは工数に差が出ます。

また、使用する技術や開発言語によっても工数は変動するため、見積もりの精度を高めるには詳細な要件定義と設計が欠かせません。

また、以下の記事ではラボ型開発について解説しています。あわせてご覧ください。

→ ラボ型開発とは?アジャイル開発や他の契約形態の違いやおすすめの事例も紹介

テスト費用(単体/結合/総合/負荷テストなど)

テスト費用は、システムの品質を担保する上で欠かせない投資です。この工程を軽視すると、本番環境での不具合発生リスクが高まります。

【テスト費用に含まれる主な項目】

| テストの種類 | 概要 |

| 単体テスト | 個々の機能やモジュールが正しく動作するか検証 |

| 結合テスト | 複数の機能やモジュールの連携が問題ないか検証 |

| 総合テスト | システム全体として要件を満たしているか検証 |

| 負荷テスト | 大量データや同時アクセスに耐えられるか検証 |

テスト費用は、テスト計画の立案・テスト仕様書の作成・テスト環境の構築・実際のテスト実施・不具合修正などの工数で構成されます。システムの規模や複雑さによって必要なテスト工数や費用は大きく変動します。

また、以下の記事ではベトナムでラボ型開発を行うメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。

→ ベトナムでラボ型開発を行うメリットは?注意点やおすすめの会社も紹介

保守運用費用(監視、アップデート対応)

保守運用費用は、システム稼働後の安定性と継続的な価値向上を支える重要な投資です。

【保守運用費用に含まれる主な項目】

- システム監視(死活監視含む)

- セキュリティパッチの適用

- 軽微な機能改善対応

- 障害発生時の対応

- 定期的なデータバックアップ

保守運用費用は通常、月額または年額契約の形で提供されており、開発総費用の15〜20%程度が相場です。契約内容によって対応範囲や対応時間が異なるため、サービスレベルアグリーメント(SLA)の内容を事前に確認することが重要です。

その他(旅費交通費・物品購入費 など)

システム開発には、直接的な開発費用以外にもさまざまな付随費用が発生します。これらの費用は見積書の最終項目や付帯条件に記載されることが多いため、見落とさないよう注意が必要です。

【その他費用の主な種類】

| 費用種類 | 内容 |

| 旅費交通費 | 打ち合わせや現地作業の移動費 |

| 物品購入費 | サーバー機器やライセンス代 |

| 導入支援費用 | マニュアル作成、トレーニング |

| データ移行費用 | 既存システムからのデータ移行 |

特に旅費交通費は、打ち合わせの頻度によって大きく変動します。事前に訪問頻度や対応方法(オンライン会議の活用など)を取り決めておくことでコスト管理がしやすくなります。

また、物品購入費には、開発に必要なサーバーやネットワーク機器、各種ソフトウェアライセンスの費用が含まれます。クラウドサービスを利用する場合は、利用料金体系についても確認しておくとよいでしょう。初期費用と運用費用の両面から検討することが重要です。

システム開発の見積もり手法・算定方法7選

システム開発の見積もり手法は、主に以下の7つの方法があります。

- トップダウン見積(類推法 ・過去案件参照)

- ボトムアップ見積(工数積上げ)

- パラメトリック法(係数モデル)

- プログラムステップ法

- プライスツーウィン法

- ファンクションポイント法

- 標準タスク法

ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリット、適した場面を解説します。

トップダウン見積(類推法 ・過去案件参照)

トップダウン見積は、過去の実績を活用した効率的な方法で、初期段階での概算把握におすすめです。

【トップダウン見積の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | 過去の類似プロジェクト実績をもとに現行プロジェクトを推定 |

| メリット | ・短時間で概算を算出可能・経験豊富な企業ほど精度が高い・予想工数や費用のズレが少ない |

| デメリット | ・類似プロジェクト実績がない場合は使用不可・細部の精度に欠ける |

| 適用場面 | ・要件があいまいな初期段階・概算予算の策定時・短期間で見積もりが必要な場合 |

トップダウン見積は、「このような規模のシステムなら、過去の経験から約○○人月かかる」といった形で素早く概算を出せる点が強みです。要件定義が完了していない段階での予算確保や、プロジェクト計画の初期検討に有効です。

ただし、過去と現在のプロジェクト間で技術的な違いや要件の複雑さの違いがある場合は、適切に調整する必要があります。精度を高めるためには、できるだけ多くの類似案件データを参照することが重要です。

ボトムアップ見積(工数積上げ)

ボトムアップ見積は、プロジェクトを細分化して積み上げる方法で、精度の高い見積もりが可能です。

【ボトムアップ見積の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | プロジェクトを細かなタスクに分解し工数を積み上げる |

| メリット | ・高い精度の見積もりが可能・作業の抜け漏れが少ない |

| デメリット | ・見積もり作成に時間がかかる・詳細な要件がないと実施困難 |

| 適用場面 | ・要件が明確な場合・精度の高い見積もりが必要な場合・契約前の最終見積もり段階 |

ボトムアップ見積の最大の強みは、各作業を詳細に分析するため精度が高く、作業漏れのリスクが低い点です。また「なぜこの工数が必要か」を説明してもらいやすく、信頼性の高い見積もりとなります。

パラメトリック法(係数モデル)

パラメトリック法は、数学的モデルを活用した客観的な見積もり手法で、大規模プロジェクトに適しています。

【パラメトリック法の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | 過去データから導出したパラメータ(係数)を用いて工数を算出 |

| メリット | ・担当者の主観に左右されにくい・大規模プロジェクトでも一貫性のある見積もりが可能・統計的根拠に基づく信頼性 |

| デメリット | ・過去データの蓄積が必要・特殊要件への対応が難しい |

| 適用場面 | ・大規模プロジェクト・過去の実績データが豊富な場合 |

パラメトリック法の強みは、データに基づく客観的な見積もりが可能な点です。担当者の経験や主観に左右されにくく、組織全体で一貫した見積もりを行えます。特に大規模プロジェクトや長期にわたるプロジェクトで効果を発揮します。

プログラムステップ法

プログラムステップ法は、コードの行数を基準にした見積もり手法で、一定の開発実績がある場合に有効です。

【プログラムステップ法の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | ソースコードの行数(ステップ数)をもとに工数を算出 |

| メリット | ・客観的な指標で算出可能・同種類のシステムなら比較的高精度 |

| デメリット | ・新規開発には適用困難・プログラミング言語により生産性が異なる |

| 適用場面 | ・改修や保守案件・類似システムの開発・コード行数が予測可能な案件 |

プログラムステップ法は、1ステップ(コード1行)あたりの開発時間を基準に全体工数を算出します。改修案件では、変更するコード行数が明確なため比較的精度の高い見積もりが可能です。

ただし、同じ機能でもプログラミング言語や開発者のスキルによってコード行数が大きく変わるため、過去の実績と照らし合わせて適切に調整する必要があります。また、新規開発では事前にコード行数を予測することが難しいため、適用が限定的です。現在ではノーコード開発、AIによる自動生成なども出てきており、プログラムステップ法のみで正確な見積もりを出すのは難しくなっているため、補助的な位置づけとして他の見積もり手法と組み合わせて使うことが多いです。

プライスツーウィン法

プライスツーウィン法は、「この予算でできる最大の価値を提供する」という考え方に基づいています。限られた予算の中で優先順位を付け、最も重要な機能から実装していきます。

【プライスツーウィン法の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | クライアントの予算内に収まるよう機能や品質を調整 |

| メリット | ・予算超過のリスクを抑制・費用対効果の最大化 |

| デメリット | ・品質や機能の削減リスク・追加開発が発生する可能性 |

| 適用場面 | ・予算が固定されている場合・フェーズ分けが可能なプロジェクト |

プライスツーウィン法では、開発会社との綿密なコミュニケーションが不可欠です。「何を優先し、何を後回しにするか」「品質と機能のどちらを重視するか」といった判断を、開発会社と合意しながら進める必要があります。

ファンクションポイント法

ファンクションポイント法は、機能の複雑さを数値化することで、客観的なシステム規模を算出できる手法です。

【ファンクションポイント法の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | システムの5要素(外部出力・外部入力・外部インターフェイス・外部参照・内部論理ファイル)を評価し点数化 |

| メリット | ・開発言語や環境に依存しない客観的な評価・国際的に標準化された手法 |

| デメリット | ・計測に専門知識が必要・評価者の主観が入りやすい |

| 適用場面 | ・業務システム開発・異なる技術間での比較が必要な場合・契約時の明確な根拠が必要な場合 |

ファンクションポイント法の強みは、機能の複雑さを客観的に数値化できる点にあります。例えば、「ログイン画面」という機能でも、単純なユーザーID/パスワード認証なのか、生体認証やSSOなど複雑な認証を含むのかで、点数が異なります。

この手法は特に社内システムやビジネスアプリケーションの開発に適しており、システムの規模を言語や開発環境に依存せず比較できるため、ベンダー選定や契約交渉の根拠として活用できます。

標準タスク法

標準タスク法は、プロジェクト管理の手法として広く使われており、作業の抜け漏れを防ぐのに効果的です。

【標準タスク法の特徴】

| 項目 | 内容 |

| 方法 | プロジェクトをWBSで細分化し、各タスクに標準工数を設定して積み上げる |

| メリット | ・作業の抜け漏れを防止できる・進捗管理がしやすい・責任範囲が明確になる |

| デメリット | ・標準タスクの設定に知見が必要・詳細なWBS作成に時間がかかる |

| 適用場面 | ・プロジェクト管理を重視する場合・類似案件の経験が豊富な場合 |

標準タスク法は、WBS(Work Breakdown Structure)を作成し、各タスクに標準的な工数を割り当てて積み上げる手法です。「要件定義書作成」「データベース設計」といった標準的なタスクごとに、過去の実績から導き出した標準工数を設定します。

この手法はプロジェクト管理との親和性が高く、見積もり段階から綿密な計画を立てられる点が強みです。また、作業の進捗状況も把握しやすく、問題が発生した際の原因特定にも役立ちます。

見積もり書をチェックする際のポイント

システム開発を依頼する場合は、見積もりの妥当性を適切に判断するため、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

- 見積書の内訳を精査する

- リスクとバッファの確認をする

ここでは、見積書を評価する際の2つのチェックポイントを解説します。

見積書の内訳を精査する

見積書の内訳を詳細に精査することで、プロジェクト全体の透明性と妥当性を評価できます。表面的な金額だけでなく、各工程の内容を確認しましょう。

【見積書内訳のチェックポイント】

| 確認項目 | チェック内容 |

| 工程の網羅性 | 要件定義から保守運用まで全工程が含まれているか |

| 詳細度 | 「一式」などのあいまいな表現ではなく具体的な内容か |

| 工数の妥当性 | 各工程の工数が過不足なく適切に配分されているか |

| 単価の透明性 | 人月/人日あたりの単価が明示されているか |

| 前提条件 | 見積もりの前提となる条件が明記されているか |

特に注目すべきは各工程の工数バランスです。例えば、要件定義や設計工程の工数が極端に少ない場合、品質低下や後工程での手戻りにつながる可能性があります。また、テスト工程の工数が少なすぎる場合も、品質保証の観点から問題があります。

業界の標準的な工数配分と比較しながら、バランスが取れているかを確認しましょう。また、開発会社に工数の根拠を質問することで、プロジェクトへの理解度や経験値も確認できます。

リスクとバッファの確認をする

システム開発は予期せぬ事態が発生しやすいため、リスク対応とバッファ設定の確認が重要です。

【リスク・バッファのチェックポイント】

| 確認項目 | チェック内容 |

| 仕様変更対応 | 要件変更に対応するための余裕が見込まれているか |

| トラブル対応工数 | 不具合や技術的課題への対応時間が確保されているか |

| スケジュールバッファ | 納期に余裕を持たせる計画になっているか |

| リスク想定 | 想定されるリスクが明記されているか |

| 追加費用条件 | 追加費用が発生する条件が明確になっているか |

理想的な見積書には、主要なリスク要因とその対応策が明記されています。例えば「要件変更時の対応方針」や「技術的な不確実性への対応」などが含まれているか確認しましょう。

また、工数やスケジュールに適切なバッファが設けられているかも重要です。一般的には、プロジェクト全体の10〜20%程度のバッファを見込んでおくのが望ましいとされています。ただし、バッファが大きすぎる場合は、見積もりが過大になっている可能性もあるため、その根拠を確認する必要があります。

見積もり書の妥当性を確認する方法

システム開発の見積書を受け取った際、その金額が適正かどうかを判断するのは容易ではありません。とりわけIT知識が豊富でない場合、開発会社から提示された見積もりが妥当なのか、それとも過大・過小なのか判断が難しいものです。

しかし、以下の方法を用いれば、専門知識がなくても見積もりの妥当性をある程度判断できます。

- 開発費用の相場を把握しておく

- 相見積もりを取る

- 他社事例と比較する

ここでは、システム開発の見積もり書を評価するための3つのポイントを紹介します。

開発費用の相場を把握しておく

システム開発の見積もりを評価するには、まず市場の相場感を知ることが重要です。相場を把握していれば、極端に高額または低額な見積もりがわかります。

【システム開発の費用相場】

| システムの種類 | 費用相場 |

| コーポレートサイト | 20万〜500万円以上 |

| ECサイト | 60万〜700万円以上 |

| 予約管理システム | 80万〜900万円以上 |

| マッチングサイト | 100万〜800万円以上 |

| 基幹システム | 50万〜500万円以上 |

| 業務支援システム | 10万〜400万円以上 |

相場は地域や開発会社の規模、採用技術によっても変わります。

相場を把握する際は、単に金額だけでなく、その費用に含まれるサービス範囲も確認することが重要です。要件定義から保守運用まで一貫して含まれているのか、あるいは開発工程のみなのかによって、適正な金額は変わってきます。

▼関連記事

システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説 – トッパジャパン株式会社

相見積もりを取る

複数の開発会社から見積もりを取得することは、妥当性を確認する方法として最も効果的です。同じ要件でも会社によって見積額や提案内容に差が出るため、比較検討の材料になります。

【相見積もり取得のポイント】

- 最低3社以上から見積もりを取得する

- 同一の要件書・RFPを提示して公平に比較する

- 見積もり内訳の詳細度や透明性を比較する

- 価格だけでなく提案力や理解度も評価する

相見積もりでは、単に価格の高低だけで判断するのではなく、各社の強みや弱みを総合的に評価することが重要です。例えば、見積額が高くても要件の理解度が高く、リスク対策が十分に考慮されている提案は、長期的に見れば価値があります。

また、各社の対応スピードやコミュニケーションの質も重要な判断材料です。見積もり依頼への対応が遅い、質問への回答があいまいといった会社は、実際の開発でもコミュニケーション上の問題が発生する可能性があります。

他社事例と比較する

類似プロジェクトの実績データを参照することで、業界標準と比較して妥当なのかを把握できます。

【他社事例との比較方法】

- 業界団体やIT関連メディアが発表している事例を参照する

- 知人や同業他社に類似プロジェクトの費用感を聞く

- 開発会社のケーススタディやポートフォリオを確認する

他社事例と比較する際は、プロジェクトの規模や機能の類似性を確認することが重要です。単純な金額比較ではなく、「何にいくら使ったのか」という内訳レベルでの比較が理想的です。

また、開発会社に過去の類似案件の費用感について質問することも有効です。信頼できる開発会社であれば、守秘義務の範囲内で参考情報を提供してくれるでしょう。

また、以下の記事ではシステム開発が安い会社について解説しています。あわせてご覧ください。

→ システム開発が安い会社4選!費用相場や開発費用を安く済ませるポイントも紹介

システム開発の見積もりをとる際の注意点

ここでは、システム開発の見積もりを依頼する際の注意点について解説します。

- RFP(提案依頼書)を作成する

- 安すぎる見積もりに注意する

それぞれ詳しくみていきましょう。

RFP(提案依頼書)を作成する

あいまいな要件のまま見積もりを依頼すると、精度の低い見積もりしか得られないため、しっかりRFP(提案依頼書)を作成することが重要です。

【RFPに含めるべき内容】

| セクション | 記載内容 | ポイント |

| プロジェクト概要 | 目的、背景、期待する効果 | 「なぜ」このシステムが必要なのかを明確に |

| 要件定義 | 必要機能、非機能要件、制約条件 | 優先順位をつけて具体的に記述 |

| スケジュール | 提案締切、選定時期、納期の目安 | 重要マイルストーンを明示 |

| 予算 | 概算予算または予算範囲 | 可能な範囲で明示し現実的な提案を促す |

| 選定基準 | 評価方法、重視するポイント | 価格だけでなく品質や実績なども含める |

RFPを作成する際は、社内の関係者(経営層、現場担当者、IT部門など)から十分に意見を集約し、システムに求める要件を明確にすることが重要です。

特に「あれば良いもの」と「必須のもの」を区別して優先順位をつけることで、開発会社は適切なリソース配分を検討できます。

安すぎる見積もりに注意する

安すぎる見積もりには、潜在的なリスクが隠されています。表面的な低コストに惑わされず、総合的な視点で評価しましょう。

【安すぎる見積もりが抱えるリスク】

- 品質低下: 十分なテストや品質管理プロセスが省略される可能性

- 追加費用の発生:後から「追加開発」として請求される

- 納期遅延:実現不可能なスケジュールで受注し、結果的に遅延

- 保守性の低下: 将来的な拡張や修正が困難になるシステム構造

極端に安い見積もりの背景には、要件の誤解、経験不足による工数の過小評価、または意図的な「安値受注→追加開発」戦略が隠れていることがあります。見積もりを評価する際は、単に金額の高低だけでなく、見積もりの根拠や内訳を詳細に確認しましょう。

また、開発会社の技術力や実績、サポート体制なども総合的に評価することが重要です。特に長期的に使用するシステムでは、初期開発費用だけでなく、保守運用コストや将来的な拡張性も考慮に入れた「総所有コスト(TCO)」の視点で比較することをおすすめします。

また、以下の記事ではシステム開発のコスト削減策について解説しています。あわせてご覧ください。

→ システム開発のコスト削減策6選!コストが高騰する原因や成功事例も紹介

まとめ

システム開発の見積もりを評価するには、見積書に記載される各項目(要件定義、設計、開発、テスト、保守運用など)の内容と役割を理解し、それぞれの工数バランスが適切かを確認することが重要です。

見積もり手法にはトップダウン見積やボトムアップ見積、パラメトリック法などさまざまな方法があり、プロジェクトの特性や段階に応じて使い分けられています。

見積もりの妥当性を判断するためには、業界相場の把握、複数社からの相見積もり取得、他社事例との比較といった方法が効果的です。

システム開発を外部に委託する場合や、初めてシステム開発を依頼する際はプロジェクトを成功へ導くために、まずは見積もりについて理解を深め、信頼できる開発会社に相談しましょう。

この記事の著者

- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。

関連記事

- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説

- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説

- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説

- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説